今年6月,Decanter世界葡萄酒大赛(Decanter World Wine Awards,简称DWWA)放榜,中国葡萄酒又刷新了获奖纪录。

▲ 2023年Decanter世界葡萄酒大赛品鉴周

2023年Decanter世界葡萄酒大赛,共有274款中国葡萄酒获得奖牌,包括9枚金奖、83枚银奖、182枚铜奖。在今年获得金奖的九款中国葡萄酒中,七款均是干红葡萄酒,分别来自新疆、宁夏和山东,而东北产区辽宁(11枚奖牌)和吉林(8枚奖牌)也再次以高品质冰酒在今年的奖牌榜占据一席之地。

从近几年DWWA中国葡萄酒的获奖情况,足以看出国产葡萄酒近年来整体品质提升明显,我国宁夏、新疆、山东等地的国产葡萄酒品质也早已能够和进口葡萄酒媲美,但消费者却仍然难“买单”。

在相关消费者调研中,我们发现50.6%消费者并不不介意购买的葡萄酒是工厂酒还是酒庄酒,但他们真正愿意买账进口酒还是国产酒,除了受产品的信任度影响,也更在意产品的性价比。“国产酒性价比不高,同价位区间不如选择更好的进口酒”是大部分普通消费者对国产酒最常见的评价,这也很现实地反映出国产酒在终端市场的尴尬。

近些年,国家一直高度重视国产葡萄酒产业发展,在农文旅融合发展工作上也给予大力的政策扶持。早在2016年,习近平总书记宁夏视察时便指出,“中国葡萄酒市场潜力巨大,贺兰山东麓葡萄酒品质优良,宁夏葡萄酒很有市场潜力,综合开发酿酒葡萄产业,路子是对的,要坚持走下去。”2020年6月,习近平总书记再次视察宁夏时也指出,宁夏葡萄酒产业是我国葡萄酒产业的一个缩影,并寄予“当惊世界殊”的殷切厚望。“当惊世界殊”愿景指引机遇和党的政策支撑为宁夏葡萄酒产业的发展奠定了坚实基础,而宁夏葡萄酒产业在农文旅融合发展上也具有典型的案例价值。因此,我们以宁夏葡萄酒产业作为主要研究对象,并结合国外葡萄酒产业发展历史和方向,来分析探讨以宁夏为代表的国产葡萄酒产业规划思路和发展格局。

PART 1.

性价比,中国葡萄酒绕不开的话题

随着电商渠道的成熟和新西餐文化兴起,一二线城市的葡萄酒消费场景早已渗透在日常生活中,但归因于文化差异、成本高、宣传不到位和市场营销策略不够灵活等多方面,国产葡萄酒与进口葡萄酒长期处于一种“不公平”的竞争状态,难以打开大众消费市场。

(1)文化差异

从某种角度上讲,中国酒品类消费主要以白酒为主,国人偏爱白酒是受中国传统文化、白酒酿造工艺、生活习惯和历史渊源等多种因素影响的,而西方葡萄酒的发展历史则可追溯到古希腊罗马文明时代,其产地、工艺、酒庄酒、文化属性背书推动西方葡萄酒品牌建立,影响着世界葡萄酒的饮用习惯。

▲ 在格鲁吉亚境内考古发现的葡萄籽和密封在古代粘土容器中的葡萄藤遗迹都印证了葡萄酒在这里出现的痕迹,格鲁吉亚也被联合国教科文组织认证为葡萄酒起源地。

(2)成本高

一是生产成本高。我国进口红酒通常来自法国、意大利、澳大利亚等传统葡萄酒产区,其拥有丰富的葡萄种植历史和多样化的葡萄品种。调研发现,相对于世界著名葡萄酒产区,产自宁夏的国产葡萄酒每公斤酿酒葡萄的种植成本是国际酿酒葡萄平均成本的4-6倍,橡木桶及其制品使用成本是欧洲的1.5倍,包装及罐装材料成本是智利等新世界葡萄酒国家的2倍。

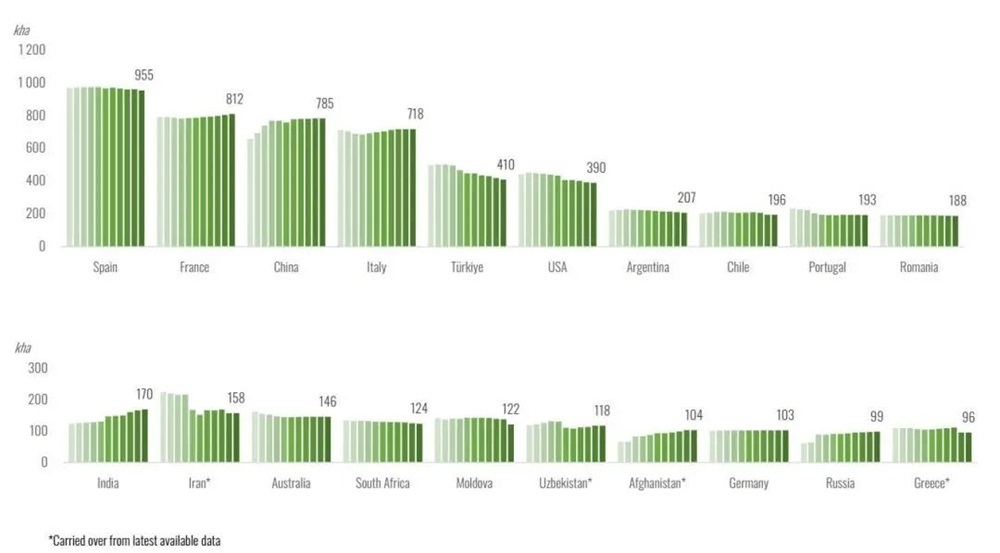

▲ 2012-2022年全球主要葡萄酒出口国葡萄园种植面积

图源 国际葡萄与葡萄酒组织(简称O.I.V.)

▲ 宁夏葡萄酒部分酒庄中的橡木桶

二是土地费用高。宁夏参与酿酒葡萄种植的土地大多属于流转土地,当前全区土地流转价格没有统一的定价标准和管理机制,缺乏官方指导,土地承包方随意定价的情况很常见,同时酒庄及葡萄种植企业所付的土地流转费也在不断增长。

三是税负高。世界主要葡萄酒生产国把葡萄酒作为农产品,给予多种农业补贴及优惠政策,而我国将葡萄酒按工业品管理,对葡萄酒企业收取增值税、消费税和企业所得税。

(3)宣传不到位

国外传统葡萄酒产区动辄亩产上千公斤的大产量和饮酒文化,让葡萄酒在国外定价本身就不高,进口中国后在价格上有着不小优势,且受多年“葡萄酒=舶来品”的宣传影响,也更受消费者欢迎。反观国产葡萄酒,在宣传创新不足、有影响力的宣传平台不够,以及宣传资源挖掘不深等情况下,相对来说有些缺乏中国葡萄酒的“品牌力”。

▲ 当前,宁夏葡萄酒产区的一些酒庄在产旅融合方面做的颇有特色,发展和活动类型也较为丰富,但由于宣传力度和平台还稍有欠缺,未能很好的将这张“名片”递到消费者手中。

(4)市场营销策略不够灵活

近年,贺兰山东麓产区品牌知名度大幅提升,吸引来很多消费者,但由于购买途径较少,缺乏专业化的营销平台和现代化营销手段,部分企业还存在重生产、轻销售的问题,销售投入不足国外企业的1/5,普遍存在积压现象。此外,宁夏本土缺少面向大众消费的体验中心和主题丰富的葡萄酒品鉴场所,区内外各类葡萄酒策展活动受众过于单一,以经销商、从业者为主,大众消费者参与度低。

由此来看,与进口葡萄酒的市场竞争不仅仅是表面的“性价比”之争,我们需要面对的是整个葡萄酒产业的挑战。

PART 2.

中国葡萄酒产业的“经验法则”

值得肯定的是,在进口葡萄酒多年抢占市场之下,一些颇具知名度的国产品牌仍突出了重围。宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业起步于1984年,在经历了前期引进与试验示范阶段后,近十几年产业进入快速发展期,从沙漠戈壁到葡萄绿洲,其产品体系、融合发展模式也将给予未来的国内酒庄入局者,更多经验借鉴和路径参考。

提高技术水平,实现生态效益与经济效益互促互赢。

加强葡萄酒产业关键技术攻关与成果转化,强化葡萄酒产业科技支撑。据悉,宁夏酒庄葡萄酒清洁生产及废水废物管控(防控)研究,创新性的建立发酵罐节水清洗工艺,每次清洗过程用水减少量约500-800L/罐,相较传统清洗过程减少用水50%,相较葡萄酒加工过程总用水量降低约20%;同时产区还以葡萄籽为原料,提取原花青素,其中80%的原花青素和葡萄籽油原料出口澳大利亚、奥地利等国家。

▲ 宁夏葡萄酒产区贺兰红

增加文化内涵,培育中国葡萄酒的社会文化“土壤”。

对于国产葡萄酒与国外葡萄酒不同的文化土壤,宁夏西鸽观兰集团董事长、西鸽酒庄“庄主”张言志认为,葡萄酒的魅力是风土,不同的风土能酿造出不同风格的葡萄酒,任何国家和产区的风土都有其独特性,都是世界葡萄酒版图中多彩拼图的一部分。

▲ 宁夏贺兰山东麓西鸽酒庄

成立于2017年的西鸽酒庄,位于宁夏贺兰山东麓产区,其3万余亩葡萄园中拥有特色品种蛇龙珠、稀缺老藤赤霞珠、霞多丽等,酒庄包含葡萄酒酿造区、橡木桶酒窖、灌装区、瓶装陈酿酒窖、专业品鉴区、游客接待中心、庄园酒店和有机特色餐厅,年设计产能1000万瓶。

宁夏西鸽观兰集团董事长、西鸽酒庄“庄主”张言志认为:

“我不太赞同把中国葡萄酒跟进口葡萄酒直接对比,这两者应该是相互学习共同成长的,而非对立的。当然,的确很多人会产生对立的感觉,会普遍认为进口的会更好,这种市场认知也是中国葡萄酒近二十年发展的一个弊病,因为传统认知的中国葡萄酒普遍价格便宜品质一般,而快速崛起的进口葡萄酒普遍品质较好,能够打动消费者的心。这种认知,随着中国葡萄酒新势力的崛起也在发生变化,尤其是宁夏贺兰山东麓等产区真的像国外产区一样在踏踏实实种葡萄和酿酒,酒的品质也已完全可以跟进口葡萄酒媲美,所以中国葡萄酒平视进口葡萄酒的机会已经出现,只要我们中国酒庄能够坚守品质、给消费者更多一点耐心,中国葡萄酒定会收获更多的粉丝,包括国外粉丝。”张言志如是说。

做好“中国葡萄酒”IP,创新传播方式提升品牌国际知名度。

这些年,宁夏葡萄酒产业在品种、技术、教育、人才、文化等国际交流合作方面做了很多工作,推动宁夏葡萄酒及葡萄酒文化“走出去”,把世界葡萄酒的先进理念、技术和模式“引进来”,在做好“中国葡萄酒”IP上,西鸽酒庄的“醉西湖”联名就是一个很好的典范。

提到当前西鸽酒庄卖的比较好的产品——「玉鸽单一园蛇龙珠」和「西鸽正牌“藤上藤”」,张言志直言:“单一园蛇龙珠的亮点是主打中国葡萄品种的概念,蛇龙珠在百年前从欧洲来到中国,并适应了中国的风土进而成为中国独有的葡萄品种,这个品种能够代表中国跟世界对话,而且蛇龙珠的口感很细腻、温和,有中国独有的药草香气,正牌藤上藤是作为我们的高端产品,能迅速被市场接受的原因则是这款产品的勃勃雄心。一个行业的发展一定有标志性的引领产品,例如华为60的上市改变了手机市场的格局,中国葡萄酒市场也需要一个灯塔式的产品,藤上藤因此而生,我们在产品品质打磨、市场策略落地上做了大量工作,就是希望有一天会被更多消费者所喜爱,理直气壮的跟世界优秀酒庄放在一起。”

洞察消费需求,推动产旅共富和城乡共富。

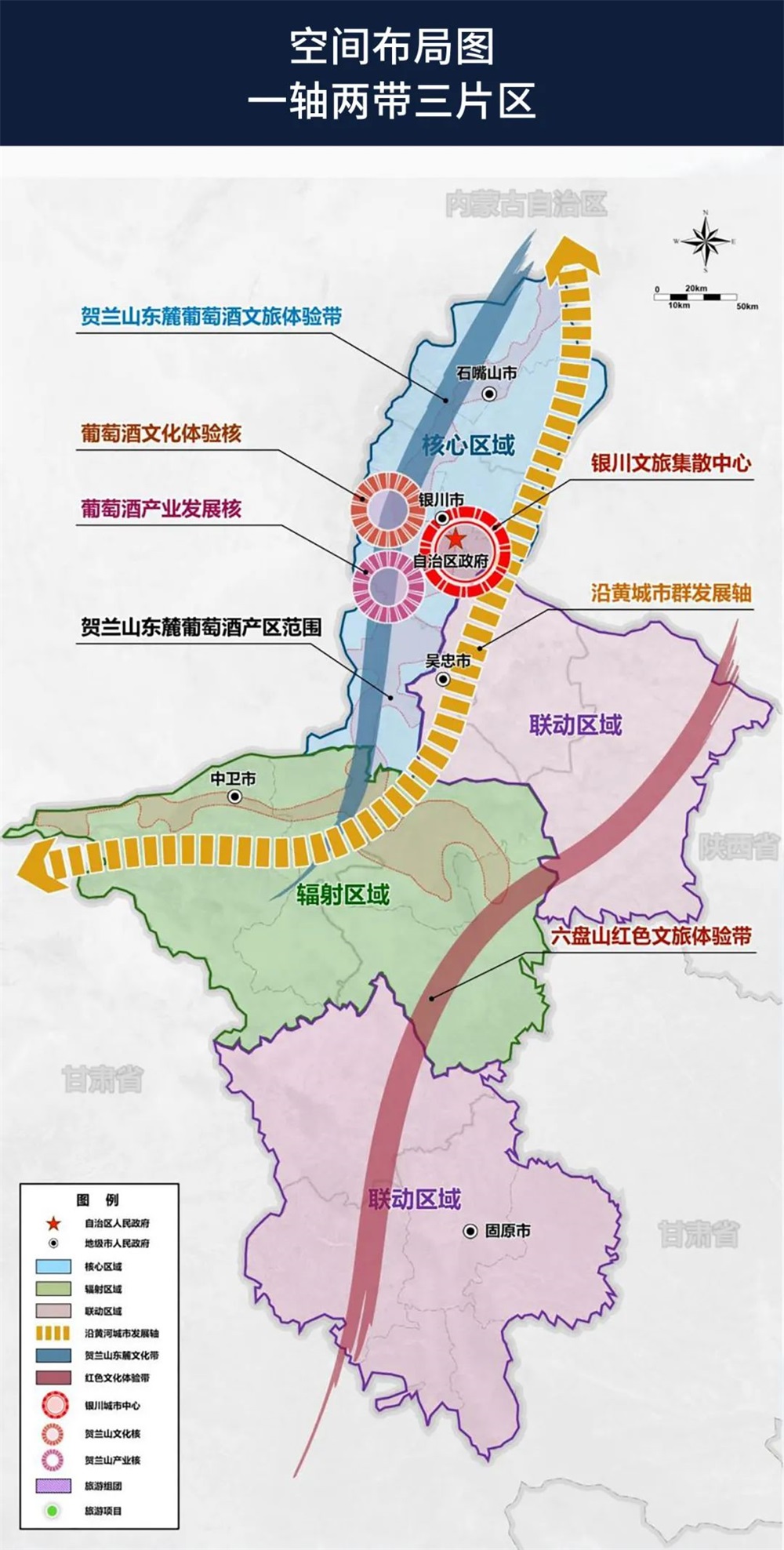

前往葡萄酒庄参观、品酒、露营、参加活动,成为年轻消费群体一种新的生活方式体验。我们在此前的《宁夏贺兰山东麓葡萄酒文旅融合发展规划》中,也梳理了当地的文旅资源,考究葡萄酒产业及葡萄酒文旅相关产业总体分析及发展方向,包括消费者需求研判、市场现状研判以及产业发展趋势,为宁夏葡萄酒产业的总体发展策略规划布局。规划还提出了依托葡萄酒核心资源,以周边衍生业态为载体,做强一产、做优二产、做活三产,积极打造“葡萄酒+吃喝玩游购娱”链条式闭环。

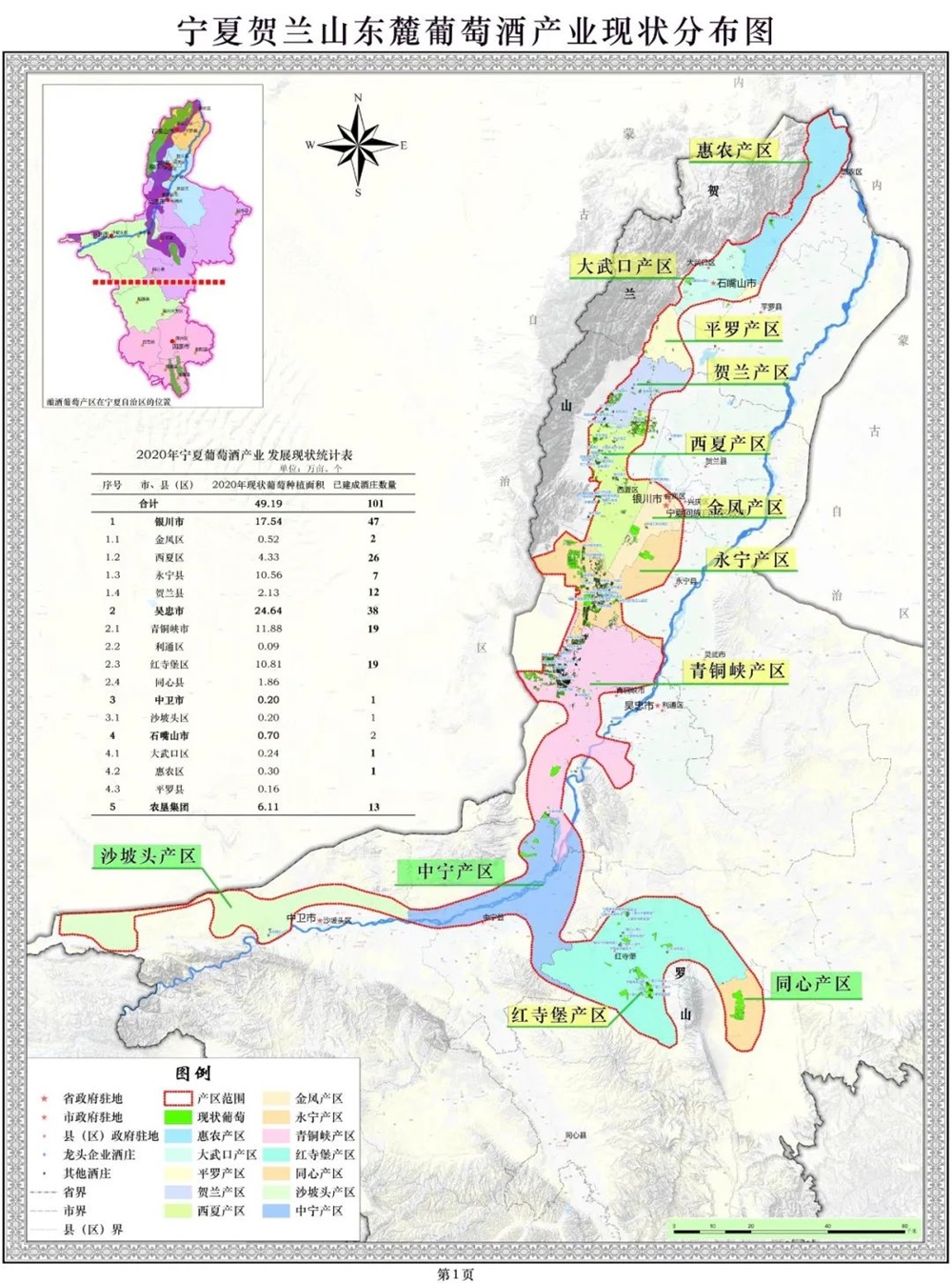

▲ 宁夏贺兰山东麓葡萄酒世界级旅游目的地功能布局

浙江珞拾《宁夏贺兰山东麓葡萄酒文旅融合发展规划》

▲ 浙江珞拾为中国(宁夏)贺兰山东麓葡萄酒旅游智库的《中国葡萄酒旅游市场网络评论研究报告》做了大量工作,给宁夏葡萄和葡萄酒产业发展提供了系统、动态、创新的市场洞察。其中,所参与的《宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会:葡萄酒文旅融合模式》案例入围“2021 世界旅游联盟——旅游助力乡村振兴案例”,充分展现了中国旅游助力乡村振兴的优秀成果。

PART 3.

“小葡萄”成就有前景的“大产业”

很长一段时间里,澳大利亚、法国、意大利等国家占据着我国葡萄酒市场前几位,但这一局面正随着国内葡萄酒政策、国潮兴起以及国外政策限制而改变。据《中国酒业“十四五”发展指导意见》显示,预计到2025年我国葡萄酒产量将达70万千升,比“十三五”末增长75.0%,年均递增11.8%,销售收入达到200亿元,比“十三五”末增长66.7%,年均递增10.8%,这对葡萄酒行业提出了新的期待。

“小葡萄”成为有前景的“大产业”,但对于想要入局的新兴葡萄酒品牌来说,也不能盲目乐观。现实点来讲,国内葡萄酒市场尚未稳定,国产葡萄酒品牌想在市场中获得更多的认可,要先从产品品质和运营模式上入手,毕竟匠心之下,酿出的好酒最终还是要走向市场,如何把握市场导向与产品导向的平衡,是我们还要继续深思和探索的重要问题。

近日,由李罕梁、刘丹丹、李文超三人合著的《产旅共富:葡萄酒文旅融合发展创新模式》通过浙江大学出版社出版。本书以宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区为例,全面描述了国内外葡萄酒产业的发展概况、发展的机遇与挑战。在产业融合理论、产业集群理论、高质量发展理论和可持续发展等理论的指导下,对宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区进行全面剖析。

▲ 《产旅共富:葡萄酒文旅融合发展创新模式》内页

李罕梁在书中写到:“突出葡萄产业综合开发的三产联动功能,加快产业内涵的挖掘,在葡萄酒旅游补齐产业链短板,优化提升产业综合价值的同时,创新葡萄酒旅游与生态农业、文化、工业、体育、科技、教育、商务会展、医疗健康、扶贫等领域的融合发展,打造世界葡萄酒旅游的中国样板。”

对于国产葡萄酒来说,要培养消费者信任需要时间,要做品牌也还有漫长的路要走,拥有更令人信服的产品和品质,才能更好地吸引消费者的心。总而言之,市场是企业的生命线,消费者的认可才能真正助推实现产旅融合,城乡共富,迈向世界。