有人说:“如果把博物馆看作夜晚的灯,我们会发现大部分时间里,这‘灯光’只亮在城市。”

很长一段时间,提起博物馆,我们大多会觉得这是城市才有的专利。但岁月流转中,每个乡村也有自己的故事,每件物品也都印着自身独有的历史痕迹。我国丰富的乡土资源,承载着一代又一代人的乡愁和记忆,利用乡村的历史文化资源来建设乡村博物馆,是当前中国博物馆发展进程的一个特别方面,也是推进乡村振兴战略的阶段进程。

当一座座乡村博物馆破土而生,它们脱离“高大上”、“距离感”的固有印象,挺立在广袤的乡土之上。

PART 1.

乡愁在哪? 找寻“博物”里的乡土文化

对于“乡村博物馆”的称谓,目前在国际博物馆学上还没有明确统一的界定,因有很多知名博物馆位于乡村,故被称为“乡村博物馆”。

▲ 中国传统村落数字博物馆网站

广义的乡村博物馆,一是以地域为界定,在城市主城区之外的广大乡村所建成的所有主题类型的博物馆,二是不以地域范围为局限,反映农村、农业、农民等社会历史、生活习俗与民间艺术的博物馆。狭义的乡村博物馆则在地域、内容等范围上作了一些界定。

在中国,乡村博物馆的形态脱胎于我们历代保留下来的宗祠、名居等,后期又衍生出民俗博物馆、生态博物馆、非遗展览馆、名人故居、传统村落博物馆等多种形态。

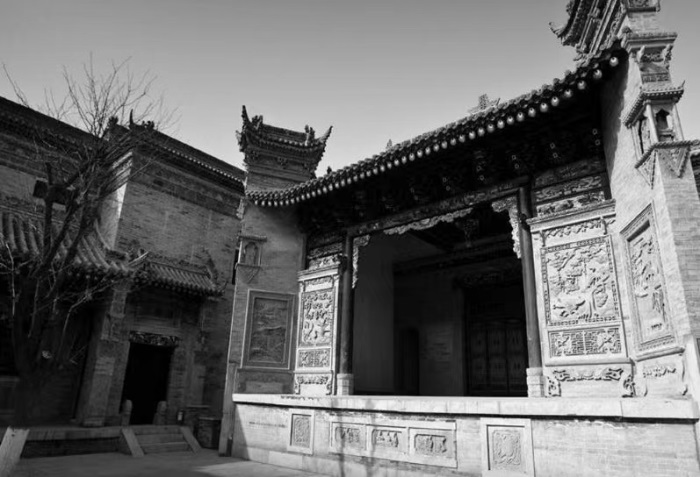

▲ 青州市南张楼福龙民俗博物馆建筑

1988年,青州市何官镇南张楼村成为德国巴伐利亚州某基金会与山东省进行土地整理项目的试验村。张楼村依托400多年的村史和500多件乡村“文物”,于2000年建成了南张楼村民俗博物馆。

但快速发展的城市化浪潮之下,乡土文化的生存环境发生了巨大改变。如何让时代中的乡土文化保持本色,留住一代代人的乡愁脉络,建设乡村博物馆便是方式之一。

党的十八大以来,政府先后通过五批次全国性调查,将6819个具有重要保护价值的村落列入中国传统村落名录,形成了世界上规模最大的农耕文明遗产保护群。在文旅政策导向和大众的文旅需求下,国内掀起了“博物”下乡热,乡村博物馆建设进入快速升温期,全国各地乡镇和村庄的探索实践层出不穷,也或多或少暴露出了同质化、形式化等问题和误区。

目前国内很多乡村博物馆的规模和专业性有限,只打造、不运营、难维系,是很多乡村博物馆的通病。我们关注到城市各种展览打得火热时,很多乡村博物馆冷冷清清,没有客流量,即便投入大量人力、物力、财力,其运营效果仍然不佳。如何通过文化赋能的方式打通乡村博物馆建设、使用、运管环节,使其影响当地的文化生态,赋能乡村的振兴与发展,已成为社会各界关注的重要课题。而在运营不佳的困境之中又如何“救”与“自救”?也是我们需要思考和分析的地方。

PART 2.

小世界有大乾坤 乡村博物馆的生存法

乡村博物馆,是展现乡村地域文化、历史发展的空间,连接了乡村不同阶层、人群的共同记忆,形成乡村独有的文化共同体,所以如果为了建设而建设,忽略本身的文化内涵,实在是得不偿失。全国文物工作会议也曾提出,“要让文物活起来,丰富人民历史文化滋养”。

可往往去过乡村博物馆的人,大多有这样的印象:馆内设施和陈列简陋,体验乏味,场景大同小异,多是摆着一些已退出生活的旧工具、老物件,缺乏专业化展陈体系与当代博物馆叙事手段。这也体现出,不少地方规划建设乡村博物馆时,忽视本地文化资源特色和自身实际,一味模仿,与当地生产、生活、文化等内在关系脱节。

而在不断拓宽展陈边界、创新展陈模式,增加展览、研学、文创等功能,让乡土文化和文物建筑“活”起来,更好地美化人民群众生产生活这件事情上,浙江文博界做得可圈可点,也给我们带来一些创新思考和经验借鉴。

以我们挖掘乡村在地文化内涵来说,让文化“活”起来,不仅要创新运营模式,同时也要意识到,这个乡土的“土”,要“土”得有品味、有特色、有新意。

著名鲁迅研究专家张梦阳评论《社戏》:“绍兴水乡风光和水边的社戏令人无限向往,充满了人间烟火。”月白色粉墙,封闭式院落,曾让迅哥儿找到乡村之趣与温暖的外婆家(朝北台门),如今已成为融入“数字互动”的乡村陈列馆,是游客寻访鲁迅的热门打卡之地,也是越城区中小学生实践教育基地。利用科学技术,将闲置的乡村博物馆与产学研结合,融入研学产品,这不仅激活了故居的文化内涵,还让“立体教科书”变得可视、可知、可感,让优秀传统文化在新一代青少年这里传承发展。同时,也增加了集体经营性收入,提升乡村文旅整体经济效益,成为乡村振兴的一面新镜子。

▲ 鲁迅外婆家朝北台门陈列馆

鲁迅外婆家位于绍兴市越城区孙端街道安桥头村,是一座两进三开间的宅院,因大门朝北而俗称“朝北台门”。2021年,当地对这座宅院进行了改造提升,融入了大量数字化、互动式的沉浸体验。2022年4月,鲁迅外婆家朝北台门陈列馆入选绍兴市十佳示范乡村文化博物馆;5月,入选浙江省乡村博物馆第一批认定名单。

杭州农历博物馆创意推出趣味体验,文化互动和农历研学等多种互动体验活动,其中《守卫24节气》变是专为孩子们打造的剧本娱乐活动,他们将24节气传统文化创新性融入剧本游戏,让孩子们在体验解谜的乐趣中学习知识、感受农历文化背后的文化内涵。这种运营模式为乡村博物馆吸引更多年轻消费群体,也为乡村文化和旅游融合发展提供了新思路。

▲ 杭州农历博物馆

杭州农历博物馆位于浙江省杭州市余杭区百丈镇溪口村,它是国内第一个农历主题乡村博物馆,馆内各类展品丰富,设有四个展厅,展出200余件藏品,以当代视角展现了农历的历法经纬、节气物候、吉祥节庆、美学通感、农耕诗解、节气诗韵和文创体验等多元主题。

说到这里,其实我们大概可以感受到,乡村记忆馆、乡贤馆、文化馆、名人馆、非遗博物馆等乡村博物馆,它们的存在是乡村与城市、传统与现代、个体与集体关系的建构。我们增加乡村博物馆与乡村运营有关的高附加值服务功能,有助于解决乡村博物馆运营和价值沉默困境,推动实现文化场馆建设从城市到乡村的延伸,这也是城市对乡村的“反哺”。

PART 3.

守护乡土记忆 乡村博物馆的大有可为

不过与城市不同的是,并不是所有的乡村都适宜建立博物馆。乡村博物馆大有可为的前提是建设能够与乡村规划衔接,与乡村整体生态环境融合,依村而生,因村而异。生态博物馆,便与乡村博物馆规划和运营模式联系紧密。

20世纪60年代,法国乡村地区发展失衡,为此首创了“生态博物馆”概念,并率先在乡村地区展开实践。法国乡村很快建起来一批生态博物馆,覆盖了自然、文化和产业等多种生态,强调居民参与,传达自然环境与人类之间的密切关系。1971年,法国环境部长在第九届国际博物馆大会上再次为“生态博物馆”背书,让这个概念传播开来。中国的第一个乡村生态博物馆建于1995年,是贵州的六枝梭戛乡生态博物馆。

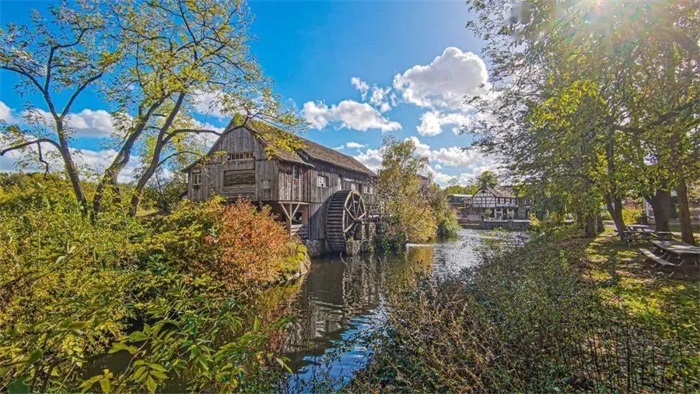

▲ 法国阿尔萨斯生态博物馆

阿尔萨斯生态博物馆位于翁格斯海姆镇,占地20公顷,是法国最大的露天博物馆,也是保存最完好的生态博物馆。从中世纪的防御塔到18世纪的木结构农舍,包含有农场、谷仓、学校、车站、教堂等70多栋建筑,展示了法国阿尔萨斯传统乡村生活和该地区独特的建筑遗产。

而朝日町生态博物馆则是日本的第一个生态博物馆尝试。1991年,朝日町编写了自己的生态博物馆构想,提出:“在生态博物馆这种形式中,朝日町的居民既是观众也是表演者,整个町变成了博物馆,每一位町民都是策展人。”

▲ 朝日町生态博物馆

朝日町位于日本山形县中部,西边是山脉连绵的盘梯朝日国立公园,母亲河最上川从町中心流过,夏天人们在毛榉林中露营,冬天朝日町是天然的滑雪场。朝日町生态博物馆的直接发起契机来自1988

年朝日山下家庭旅行村“朝日自然观”的建设。

生态博物馆在突破传统博物馆“建筑+藏品+展览+服务”模式,打造新的生活方式和生态文明运营方式这方面,足以启发全世界的乡镇、传统村落、历史街区等保护和利用。可见,不管是国内还是国外,每个乡村文旅的发展道路不同,却殊途同归。

回顾博物馆一路走来的探索和实践,我们可以发现,提出“乡村博物馆”概念或建设乡村博物馆,虽然在初期依靠政府牵头和推动,但真正盘活乡村生态、经济、社会发展,实现长久、良性的发展目标,还得是村民自身的能动性,以及社会力量的广泛参与,可以说是政府主导、专家指导、动员社会全面参与的现代社会的一项事业和社会实践。当然,我们也要积极探索乡镇、村(居)、企业等多方运管模式,以促进乡村博物馆的社会效益与经济效益。

乡村博物馆的建设对于中国来说,道阻且长,但行则将至。