今年国务院办公厅印发的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》提出“因地制宜延长热门景区、文博场馆开放时间,通过多种方式做好夜间开放保障”。当下,我国多地博物馆在暑期延时开放,开启“夜间模式”,常规的博物陈列与沉浸剧场、夜游夜宿结合成为一种潮流。发展地方文旅夜游的形式,利用好“夜游+”,亦能引来持续的流量,推动城市夜间经济发展。

PART.1

创意夜游提升地方“夜经济”多样性

在夜游经济蓬勃发展的今天,我国各地不断加强“夜经济”规划布局,丰富“夜经济”消费业态,公众夜间文化旅游方式也愈发多样。

最常见的是以综合景区、主题公园、商业步行街等空间,或以旅游演艺等活动为载体,打造多元化旅游“夜经济”消费场景和消费模式,让“夜间文化”与“夜间经济”之间出现良好的衔接点。

◎上海植物园、上海野生动物园等结合自身特点,推出“动物奇妙夜”“探秘夜森林”等各具特色的夜游活动,极大丰富了居民游客的夜间游览体验。(图源:上海野生动物园)

◎苏州拙政园推出的夜间游园项目“拙政问雅”,将声、光、电等多媒体技术与园林景观进行结合,进行再次艺术创作。(图源:苏州文旅)

抛开此类夜游项目不谈,近年来,博物馆在夜间开放形式、夜场文化活动开展等方面也逐步开启新尝试,颠覆了传统的博物馆游,提升了地方“夜经济”的多样性。

一方面,许多博物馆由于特展观众多采取延时闭馆,或者在暑期和其他特定时段延长开放时间。另一方面,博物馆的夜间开放逐渐加入更多旅游元素,将夜间活动做成了博物馆特色品牌项目,其中夜宿博物馆便是热门项目之一。

诸如,国家自然博物馆推出楼梯灯光秀、大冒险剧本杀、生物学相关研学课程等多种形式的晚间活动,游客在博物馆夜宿可以深度体验文化与自然知识;浙江自然博物院开辟独立空间试行“24小时博物馆”,突破国有博物馆开放时长限制;河南博物院夜场推出“唐宫夜宴”XR大空间沉浸展,并通过古乐专题演出、仲夏市集来聚拢人气;四川博物院夜间社教活动,不仅聚焦亲子家庭项目,还开展老年群体专场导览......

◎自2006年,国家自然博物馆开始举办夜间活动,早期形式是“夜宿博物馆”,近年来演变成持续多天的“博物馆之夜”大型科普盛会,夜间开放活动持续多年未曾间断,且不断尝试新的形态。2025年暑假,国家自然博物馆“博物馆之夜”再次重磅回归。(图源:国家自然博物馆)

随着更多的文博场所加入到夜间开放行列,受益观众群体已基本覆盖全龄段和不同职业、不同性别、不同地域的观众。不难发现,公众对夜间文化消费需求日益高涨,博物馆等公共文化场所在发展夜间经济中的作用愈加凸显。

PART.2

博物馆“夜游模式”并非简单的延时开放

国外很多博物馆都有在夜间延长营业时间的习惯。国内对博物馆夜间开放的研究在最近几年也呈上升态势。有部分学者认为,夜间开放已不仅仅是“延迟开放”,而是基于博物馆对自身经营管理研究后的产物。

或许可以理解为,博物馆开放夜游、夜宿不是简单的对日场游览模式的延续,而是其社会服务态度和服务供给的折射,亦可以上升为专业运营能力的体现。

不过,纵观近年来各级各类博物馆的夜场开放,虽然开放形态呈现多元化趋势,但多是在特定日期零星的延长开放,未能够实现长期化、常态化,且多以公益免费开放为主,夜间开放流量的增加也很难给博物馆带来相应的经济收入,日常所需经费仍主要来自财政拨款。

这意味着,博物馆想要实现多功能综合体的角色转变,还需要从合作方式、受众群体、内容设计、运营形式创新、服务配套等多个方面入手。比方说,有针对性地优化博物馆夜间开放的制度设计、科学标准;突出博物馆夜间开放的文化特色;策划与城市夜间经济良性互动的融合项目;增强博物馆运营思维、提升服务效能等等。

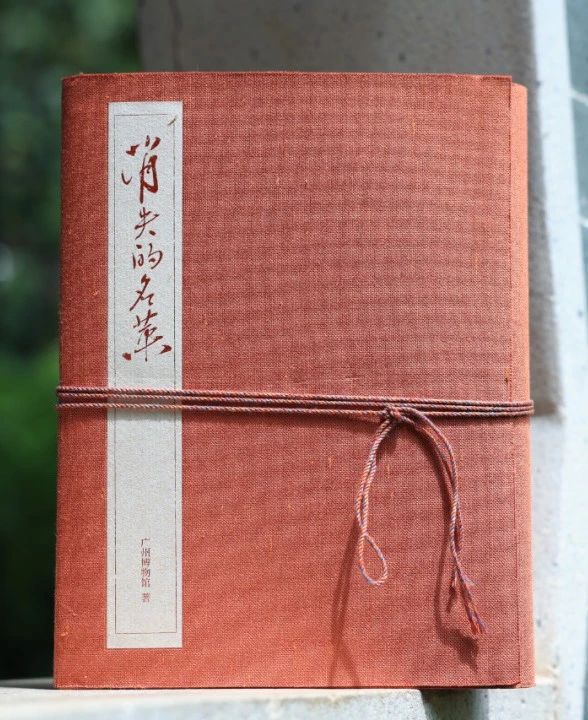

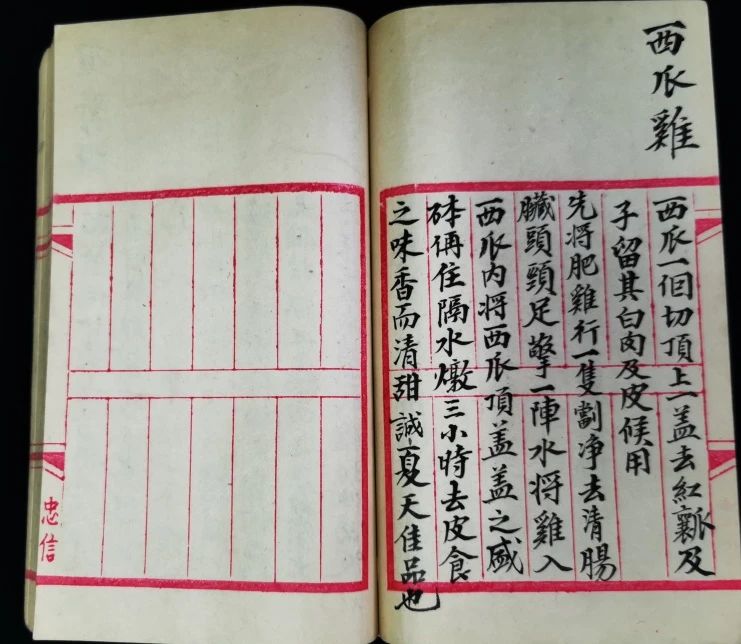

◎自2020年首季推出以来,广州博物馆与酒店合作推出的“消失的名菜”活动,累计推出了超过70道佳肴,并且已从单一菜品复原发展为涵盖书籍出版、文创衍生、国际展览的综合性文化IP。其不仅通过海外文化交流活动将岭南饮食文化推向世界,亦打破了文化项目需要财政经费支持才能推进的困局,实现市场化运营。(图源:广州博物馆)

亮至深夜的展柜、沉浸的互动演出......这些其实可以是文化基因写入现代生活的方式之一。在笔者看来,未来博物馆夜间开放的理想状态是更加与市场节奏融合、与城市夜游生态深度融合,同时,大众能够把游博物馆作为一种生活习惯,也能够将文化体验变为一种生活方式,从而推动文化传承与经济发展双赢。

PART.3

探析城市夜游生态的可持续发展

文旅融合时代大势下,地方文化资源禀赋与沉浸式夜游正在不断深度融合,将博物馆、景区等文旅场所嵌入到城市夜间旅游中,是探索公共文化场所文化服务功能与城市消费空间创新结合的一个重要导向。

单从城市夜景营造方面,夜间亮化已成为全球旅游城市提升吸引力的关键举措。因此,在城市文旅亮化设计和夜景开发上,可以将其看作是富有文化内涵和休闲生活的载体,需兼具观赏性、艺术性与实用性,以实现保障游客夜间文旅活动的安全性与舒适度的同时,减少对接壤区域本地居民的打扰,还能创造出更多元化的夜间消费场景。

若站在城市夜游生态视角,夜游经济营造所立足的夜间文化是一座城市的文化缩影,夜游和夜经济的核心区域应是在发展成熟的生活片区,我们的目光便不能只局限于博物馆或单一的夜景营造上,需要关注全域范围的夜游生活、生态的打造与运营。

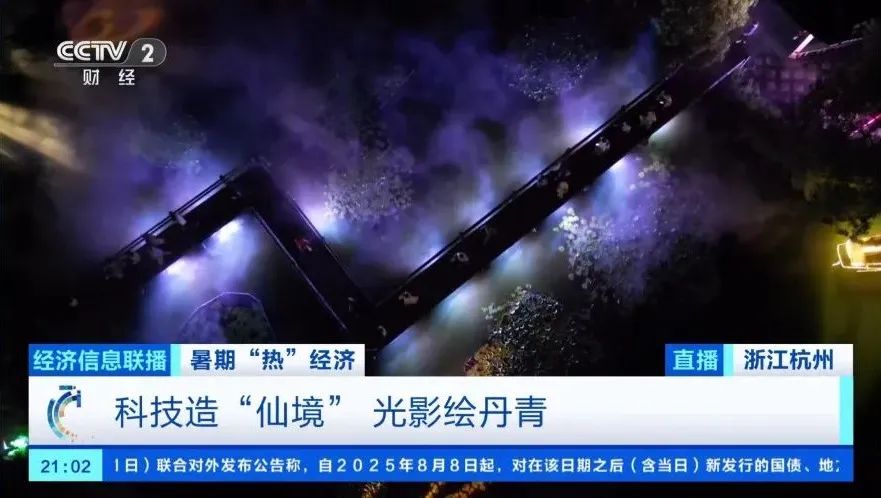

今年6月,杭州西湖小瀛洲岛升级开放“诗酒趁年华”沉浸夜游。除了宋韵文化氛围营造,夜游场景也提升了不少科技感,“极光投影”等光影技术动态呈现出西湖的光影,“科技+文化”的设计保留了宋韵美学也赋予了夜游现代生命力,市民游客泛舟赏景、探岛观演,沉浸式感受千年文脉。在夜间服务和消费配套上,西湖景区利用湖滨沿线浓厚的商业氛围打造常态化文创市集,营造湖畔市集烟火气;景区还将政务服务窗口搬到夜市上,让人们夜游中就把事儿办成。

◎据悉,从今年6月下旬开放以来至7月末,小瀛洲岛夜游已经吸引了游客超8000人,夜间消费相较于去年同期同比增长47%,这场穿越千年的约会,正用文化魅力点燃杭州夏日的夜经济。7月11日的首场政务夜市开张仅2小时,办理业务28项,接待咨询超1500人次。

无论从经济发展或文化传承来说,夜间经济的发展都任重而道远。对于有关部门来说,不妨放松心态,积极调整适合市场的运营模式和管理机制,以及未来城市夜经济生态内容的打造在融入更多新科技的同时,还是要回归自身优势和文化内涵,形成产业主线。

你认为博物馆开启常态化“夜间模式”,还可以有什么样的创意实践?