2025年1月27日,DeepSeek推出DeepSeek-R1模型,在全球AI领域引起轰动。可以预见的是,未来中国AI大模型领域将迎来井喷。自2024年以来,AI以其强大功能正深刻地影响着人类社会发展进程,包括技术革新、社会变革、生活方式改变,同时,其在文化、旅游等产业中的应用,预计也将继续扩围或重构新的产业生态。面对已经袭来的AI浪潮,我国传统节日、民俗等中华文化又会面临怎样的机遇和挑战?我们将从多维度探究,旨在为AI与中华文化传承创新的深度融合提供理论指导和经验参考。

PART.1

时代浪潮下,传统节俗是否会逐渐消失?

2022年11月上线的ChatGPT引爆全球,2024年世界人工智能大会(WAIC)爆发式展示了20余款人形机器人,且被冠以“具身智能”。今年1月,DeepSeek推出DeepSeek-R1模型;2月“深圳发布”发布消息:深圳北理莫斯科大学的AI研究团队开发出高性能算法框架“伏羲3”,仅用10块国产普通GPU就完成GPT3级别的AI大模型训练。

回顾大模型和AI的发展,毫无疑问是近几年最热的话题和方向,早已掀起数次浪潮,各赛道已分别产生代表产品进而再细分,势必会颠覆性地改变某些行业,在这之中,中国人文传统文化也面临着新的挑战。以传统节俗为例,其正经受着信息化、市场化、现代化等力量的强烈冲击,诸多传统节俗活动也因缺少创造性转化而传承乏力。

单纯从当前各方面的报道和应用案例来看,在人类社会发展的各个方面的应用上,AI技术似乎无所不能。但事实上,即便其功能强大,归根结底仍为工具属性,真正的文化创新源于人类独特的主体性和创造性。在这种环境下,传统节俗所体现的中国传统文化精神、以人为本的核心以及服务大众生活的宗旨也未曾改变。

另一个视角来看,人工智能的发展同样在推动传统的东西因时而变,使其在延续的基础上不断有新的创造。比如,传统节日与科技接轨,为节日增添新的庆祝方式:春节,电子红包让拜年变得更加便捷有趣,唐宋年间流行的“飞贴拜年”随着AI浪潮兴起重新焕发生机;中秋节,天文望远镜、天文观测APP等科技产品让人们更清晰地赏月和了解天文知识;皮影戏等传统技艺通过AR/VR技术实现沉浸式体验,扩大年轻受众范围.....

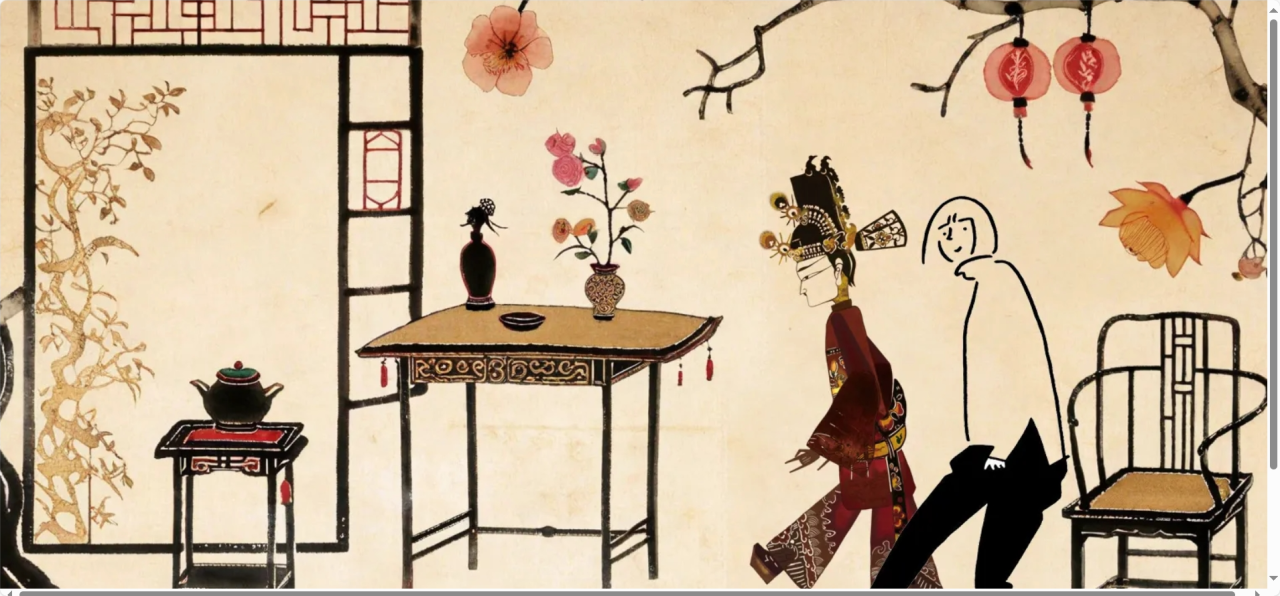

◎AIGC(人工智能生成内容的英文简称)赋能皮影:一方面,通过文本生成图制作皮影模板,只要输入描述性的一个词或一句话,就可以生成逼真的3D模型;另一方面,借助Midjourney等工具,依据不同皮影角色生成个性化的背景图像与音乐。(图源设计深圳)

在时代浪潮中,传统文化表达形式和传播载体发生深刻变化,AI技术对传统文化的影响并非单向的“替代”、“被替代”或“消除”,而是通过技术赋能、价值观碰撞和文化话语权的重构,形成复杂的互动关系。也正因如此,使得传统节日的文化内涵以更生动的方式被大众所理解,得以在当代社会中继续传承和发展,继续绽放光彩。

PART.2

智慧产业前景广阔,AI重塑文化传承路径?

人类社会的每次技术革命都会带来对原有知识的再“生产”,而AI时代的到来,这个“再生产”意义更为重大。

人工智能在文化传承和创新转化中的潜能告诉我们,它将会是中华文化软实力转化为新质生产力的重要路径,能够实现让传统文化内容以一种全新的方式走进大众日常生活。

譬如,当AI技术应用大模型指向文化创意领域,AIGC将使文艺创作与设计的效率与产业形态发生巨变,中国文化和文化产业也会迎来大发展的浪潮。

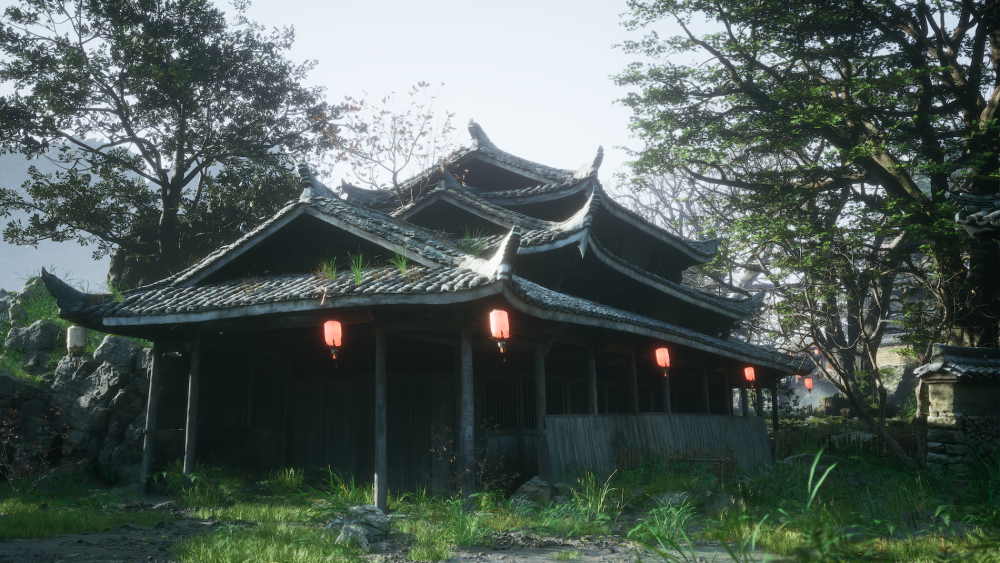

◎中国文化、文化产业化和AIGC叠加推动中国文化产业的迅猛发,最显著的例子便是2024年上线的《黑神话:悟空》游戏。(上图为游戏场景画面中还原的浙江丽水景宁畲族自治县时思寺,图片源自新华社。)

同时,文化产业也正在积极利用AI技术来传承和推广非物质文化遗产。数字化为非遗元素的提取、存储和传播提供了支持,帮助我们构建在线文化档案馆和虚拟博物馆。

◎2024年,由湖南广电推出的数字文博平台“山海”APP 上线,其汇聚了全球海量的数字馆藏,并集成文物 3D 鉴赏、社区、AI互动及个性化博物馆等功能,亮点之一就是高效的文物数字采集技术大幅度减少传统采集技术所需时间,提高采集速度和规模。

在消费端,AI技术同样催生出一系列新颖的消费模式与体验场景,包括许多景区已采用3D数字孪生或虚拟数字人等技术,将虚拟与实际更紧密地融合在一起,让消费者能够随时随地畅享丰富多元的文化产品与服务。

显然,文化与科技的深度融合已成为大势所趋,特别是在文化产业这一领域,AI技术的应用为艺术创作、文化体验和消费带来革命性变化,也为传统文化的传承与创新提供了全新途径。

站在2025年来看,奔涌的AI浪潮呈现出怎样的趋势?

随着国家数字化发展战略的推进,以及大模型对图像和视频信息的处理能力快速提升,预计今年将开始出现更为综合性的多模态交互,适用场景也更加丰富。

PART.3

“中华文明+AI”,如何开创新时代文化产业建设之路?

依笔者所见,在人文领域,机器的工作永远是辅助性的。

正如前文所述,AI技术与传统文化的关系并非简单的替代与被替代,而是呈现出复杂的协同与革新态势。从技术赋能到文化创新,AI技术重塑传统文化的传承路径主要集中在数字产品、实景产品和服务产品三种形态上,其核心价值仍需依托人类智慧与情感,其创意创新也仍来自于规划设计者。

这也是为什么在智慧化时代,我们仍不断地讨论文化产业创新、创意、创作的重要性。其根本还是基于技术突破的终极目标是释放文化价值,实现“文化复兴”与“科技创兴”二者的发展与融合。

如今我国社会文化形态快速由“精英文化”向“大众文化”过渡,对文化资源的需求,无论质量还是结构、形态及其供给方式都提出了更高要求。用AI技术赋能文化产业,关键还在于构建人工智能与产业深度融合的闭环生态。相关技术可在文化资源深度挖掘、盘活利用、开放共享方面发挥突破性、结构性的支撑,将极大拓展文化遗产系统性保护、创造性转化与创新性发展的实现维度,实现受众对中华优秀传统文化价值观念的具象感知。

当我们审视当下传统文化的科技进程,也不得不面对一些关键问题:如何在保持文化本体性的基础上实现传承与创新发展?如何平衡技术效率与人文价值,确保人文精神的主导地位?如何防范算法偏见带来的文化认知偏差?

各行各业都在积极拥抱AI浪潮下,“中华文明+AI”的前景同样令人振奋,开创新时代文化产业建设之路,还需要找到传统文化和现代生活的连接点。以相关产业来说,想要搭上AI这列高速列车,不仅需要具备“AI意识”和“AI思维”,注重培养适应新技术环境所需的知识结构与能力体系,也需要在资源的活化利用上不断注入创意和想象力。更为核心的是,供给端需着力培养一批能熟练运用AI工具进行文艺创作与设计的新型复合人才,以及注重AI应用中的伦理与安全问题,让科技真正服务于人类的文化、产业和生活需求。

随着大模型技术的产业落地和创新应用,你如何看待AI与传统文化的关系?