“北京到底有谁在啊?”“流放岭南”“City不City”......今年上半年国内文旅营销又火了几种玩法。不难发现,以往文旅宣传是“端着的”,但这两年在文旅行业热度持续升温的同时,各城市的文旅营销打法日渐多样化,可以说几乎没有城市不想借助线上流量实现线下文旅市场的“飞升”,看各地文旅局官号“整活”也成为如今网友们的冲浪乐趣之一。不过在层出不穷的各地文旅营销的“混战”之中,我们也窥见出一些不可忽视的冲突与问题。

PART 1.

“City不City”:被硬控的中外网友

继去年流行的“City Walk”之后,今年新的打卡潮流又来了。

最近这段时间,国内社交平台多被“City不City?”“啊,好City”“一点也不City”这样一些看起来不明所以的话刷屏。

“City不City”一梗源自一名来中国旅游的外国视频博主@保保熊。

◎在该博主发布的中国行旅游视频中,他与家人日常游玩时总会带一句“City 不City啊?”来询问对方对景点的评价,中英文混搭的幽默表达方式和魔性洗脑的腔调引发网友们的模仿和融梗,其中不乏国内各地文旅部门、媒体、明星网红,以及国外旅游博主等。

◎在该博主发布的中国行旅游视频中,他与家人日常游玩时总会带一句“City 不City啊?”来询问对方对景点的评价,中英文混搭的幽默表达方式和魔性洗脑的腔调引发网友们的模仿和融梗,其中不乏国内各地文旅部门、媒体、明星网红,以及国外旅游博主等。

在流量助力下,“City”一词逐渐从名词转变成形容词,成为表达“洋气” “新颖” “城市化”“现代化”“刺激”等含义的网络流行语。7月4日外交部例行记者会上,外交部发言人也就网络热词“City不City啊”、“好City啊”走红社交媒体回应表示,很高兴看到外国朋友们在中国享受美景美食,亲身感受生动真实的中国。

不难发现,和“City不City”流量捆绑的无疑是“China Travel”。

如今在我国社交平台上出现了大批外国网红,背后原因之一,便是中国144小时过境免签政策。随着政策推进,社交平台上“老外游中国”的视频也火了一轮又一轮,“City”博主迅速走红可以看作是“China Travel”流量密码的体现。

◎社交媒体上“China Travel”标签下的视频

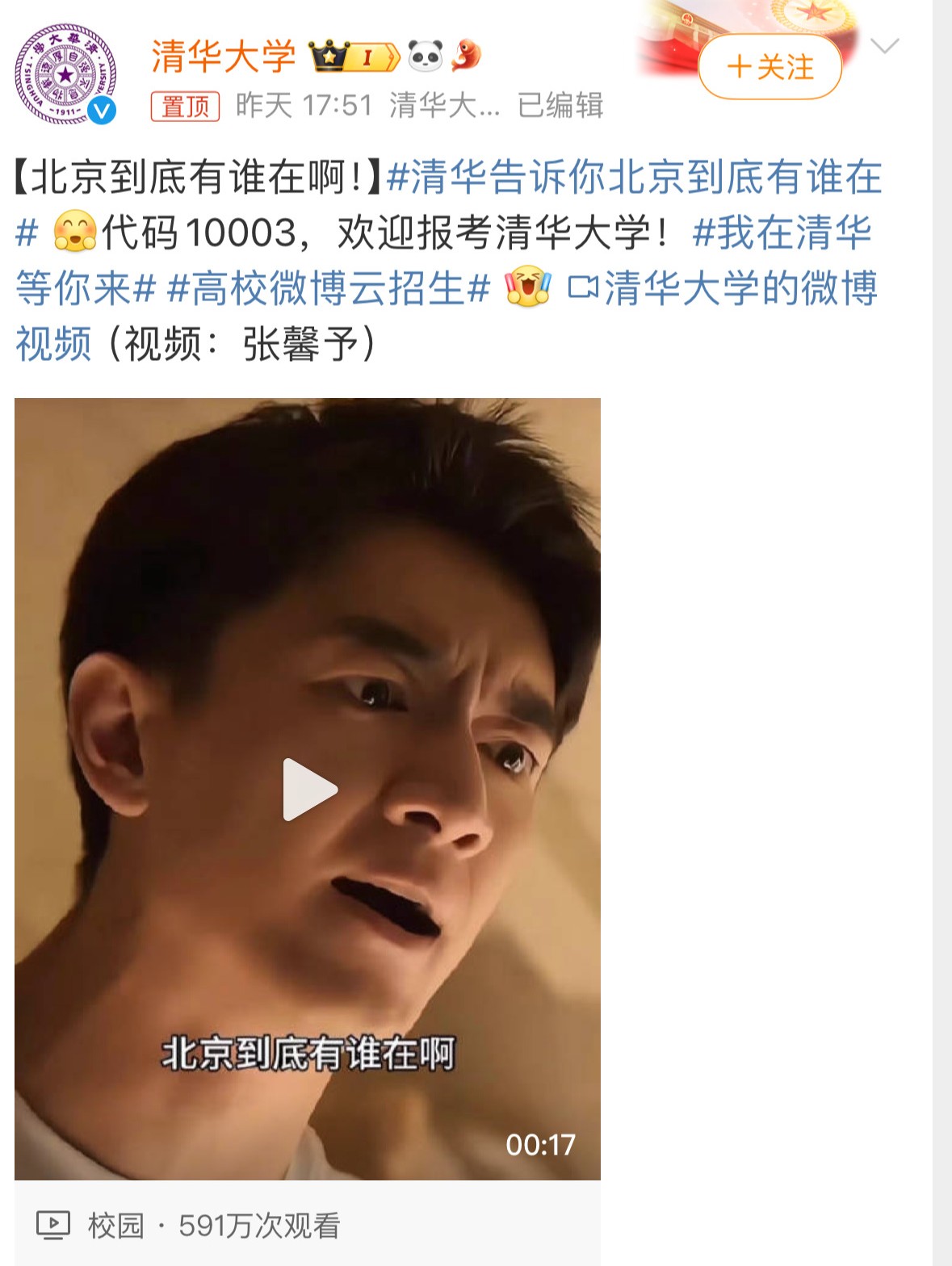

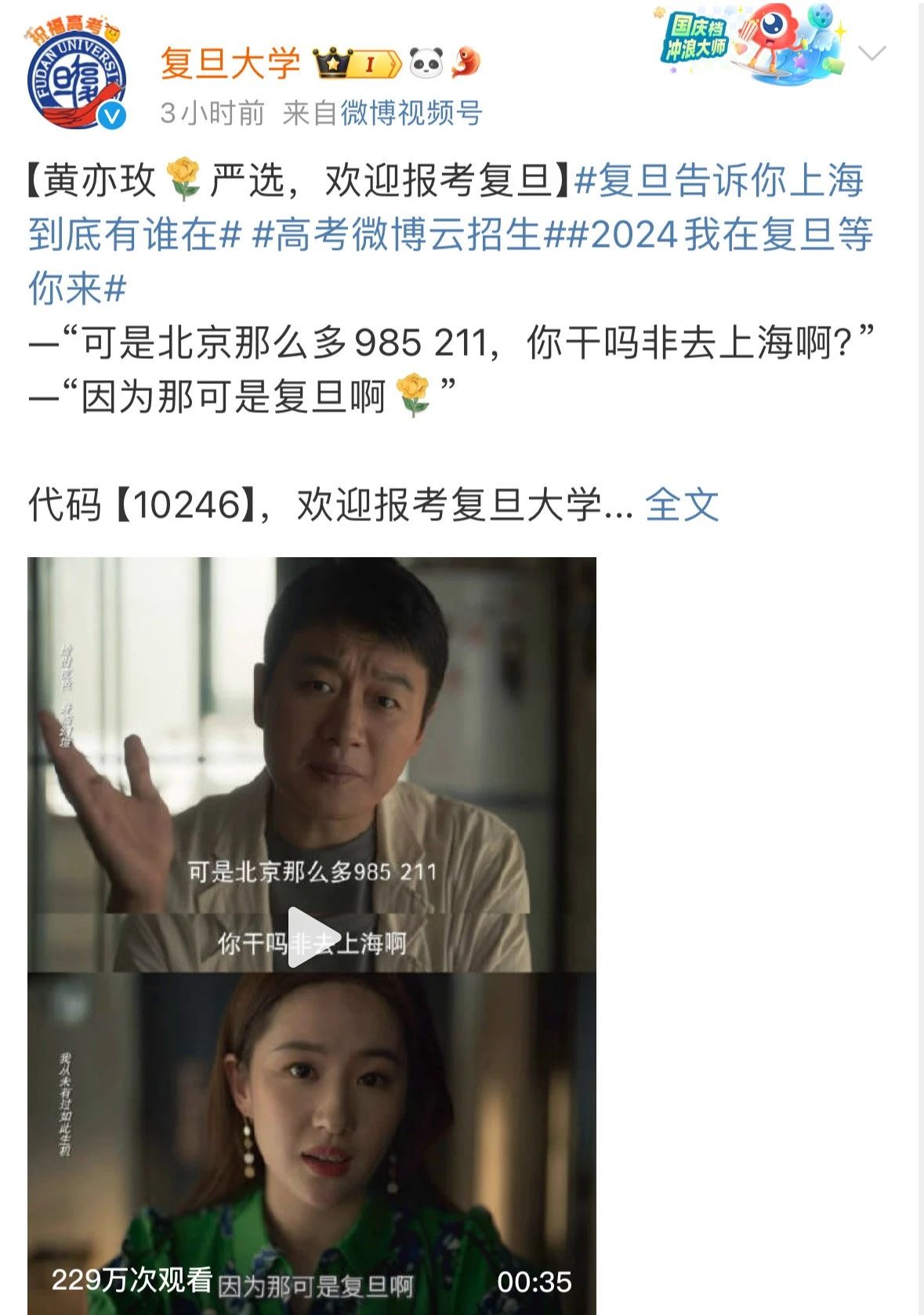

同样,和“City不City”一样锁定流量C位的还有“北京到底有谁在啊?”

原剧中,“那你偏要去北京什么意思,北京到底有谁在啊?”是林更新所扮演角色发出的疑问。各地文旅部门纷纷借用这句台词隔空回应“北京或者其他地方到底有什么?”,以实现城市的旅游宣传推介目的。其中包括北京文旅借用“北京到底有谁在啊”为引,罗列出近期北京的演唱会,喊话游客来旅游;央视网文旅:“北京有214个A级景区,百余项非遗。”;央视军事:“为什么要去北京?请看VCR”。新疆文旅则发视频称“北京有大兴机场,坐上飞机就能到新疆”,接着介绍新疆景点。随后,其他各地文旅部门同样效仿,用“北京到底有谁在”来做旅游推介转场。

◎ 在各地文旅“玩梗”的同时,我国多所高校也纷纷用这句话转场介绍各自的大学,喊话考生报考。

用影视剧台词制作旅行转场视频的热潮,其实已经在今年社交媒体上持续过一段时间,主要为网友们将影视剧台词用来做旅游视频转场,或者用角色和台词画面截图作为旅游朋友圈的配图,譬如“即刻流放岭南”、“朕命令你前往福建”、“我要去上海”等。只是近来,一句“北京到底有谁在啊?”让各地文旅官号纷纷下场,将“影视剧台词制作旅行转场视频”再次推上流量高地。

从“City不City”到“北京到底有谁在啊?”,无论对于各地文旅部门还是高校来说,无疑又是成功的文旅营销玩法案例。

PART 2.

文旅营销“混战”:各地争抢流量蛋糕

早些年,文旅宣传是“端着的”,而现在,官方“玩梗”不是什么稀奇事,算是近两年宣传营销的常用手段。分析此次热梗营销的例子,再联想之前“尔滨”“天水麻辣烫”“淄博赶烤”之类的现象级流量,会发现其“出圈”规律也有迹可循:城市通过抓住一个具体的点不断进行营销,最终引爆整个网络,从而带火城市。

我们也可以看到,这两年在文旅行业热度持续升温的同时,各地文旅局纷纷加入流量争夺战,以各种方式试图让当地成为新的流量密码,几乎没有城市不想借助线上流量实现线下文旅市场的“飞升”。

一方面,在信息爆炸时代,以往传统的宣传方式难引起大范围关注。通过这种方式,不仅提升了自身曝光率,也增强了与受众的互动,毕竟看各地文旅局官号“整活”如今也是网友们的冲浪乐趣之一。以事实来看,文旅官号涨粉量确实十分可观,达到了良好的曝光和宣传效果。

◎2月20日与7月1日各大文旅账号(抖音、微博)涨粉数据对比图数据来源:根据知微数据整理

另一方面,全网流量的倾斜所带来的不只是高关注度、大流量,还有实实在在的线下客流量,以及直接或间接带来的经济、社会效益。

在历经过冰点之后,文旅市场呈现出不同样貌已无须多言,文旅营销也不再只是几张美景搭配几句口号的方式了。伴随着文旅营销的新路径、新策略地持续探索,文旅营销打法日渐多样。不过,在层出不穷的各地文旅营销的“混战”之中,看似一片火热的背后,我们也能窥见文旅行业营销传播面临的一些潜在风险和冲突。诸如,一些文旅官方部门在营销传播中,有时会出现“自嗨”“过度”的现象等等。

很典型的例子是,今年八月林俊杰将在郑州举办演唱会,本该可以借用演唱会效应和一次拉近观众距离的营销创意吸引更多人前来郑州旅游,但郑州文旅却用郭冬临的视频做宣传,并配上文案“你是想听《江南》还是小品?” 这个“玩梗”视频一经发布,网友和林俊杰粉丝都深感不适,认为对郭林两人都不尊重,要求官方删除视频并道歉。郑州文旅这波“营销翻车”,也不免让人想起不久前东方甄选主播用“山河破碎”形容贵州地貌而惹怒贵州文旅的事件。

◎郑州市文化广电和旅游局官方微博发布的营销宣传,该视频目前已经删除。

◎郑州市文化广电和旅游局官方微博发布的营销宣传,该视频目前已经删除。

如何在“网感”与“文化”、“创新”与“保守”之间找到平衡,对这些文旅官方部门来说,是个难题。而对于消费者群体来说,也难免质疑:地方文旅在利用网络热梗引流量的同时,其文旅融合中真正沉淀的内容又在哪里?

PART 3.

流量“加磅”VS内容沉淀:热潮褪去需要良好的正向循环

通过持续跟踪一次次阶段性的文旅营销热点、出圈现象,我们发现,对比西安、上海、杭州等文化底蕴深厚的老牌旅游城市,很多地方文旅并没有一个明确的、系统的文旅规划建设,在这种“网红城市”“流量爆款”“网感营销”的导向下,他们更希望能通过线上内容营销,短期内接到泼天的富贵。基于这种情况,当前官方下场“网感营销”存在的矛盾点自然不少。

文旅营销实际是一个持续性的、参与者广泛的内容生态,需要我们长线运营和网感尺度把控来破局,而文旅融合最后导向的也是线下的产业和消费,不仅需要线上流量,更依赖线下的体验。归结起来,千城千面之下其营销思路和引流手段是互通的,最终还是要落回城市本身的独特优势和资源特色上。毕竟文旅融合归根结底也是为拉动地区经济增长,提升大众生活品质。

基于笔者调查研究发现,当前探索文旅营销的品效合一,主要挑战可以说是如何顺应热点获得流量、如何正向循环赋能当地产业、以及“红”了之后如何打造城市长线品牌效应。对此,业内相关专家也表示,“文旅的本质是生态,而不是生意,如果仅仅依靠甲乙方关系来看文旅营销肯定是不长久的,更重要的是如何让文旅与内容形成良好的正向循环”。

从前面提到的郑州文旅事件来看,互联网流量的袭来并不都是正面的,新媒体时代下文旅行业形象管理和声誉也至关重要。热梗总会过期,地方文旅的公众信任度和形象如何维护?越来越多的国际游客进入中国境内,“洋嘴替”如何常替常新?这需要的不只是文旅部门加强对从业人员的培训和管理,还需要文旅行业上下游企业和相关机构通过预估风险和危机,及时发现并应对可能对声誉形象造成负面影响的事件,以及对传播效果进行评估和总结,调整和优化营销推介策略。当然,提供优质的产品和服务,给消费者不一样的城市形象,就更是业内老生常谈了。

正如人民日报评论所言:今天的中国,最不缺的可能就是“City”,而需要的,恰恰是被世界近距离观察、体验、感受的机会。

新媒体时代下,官方是继续“端着”还是持续下场“玩梗”争流量,你怎么看?