今年,暴雨、高温、干旱等极端天气在全球多地频发。4月以来,我国南方部分地区的强降雨就开始了,直至6月也没有停下。一边是南方多地暴雨天气,一边是北方的高温热浪,甚至南方是暴雨完了又暴晒,持续性的极端天气不仅影响了人们健康与生活,也搅局了暑期旅游市场。当下,伴随着越来越多复杂多变的气候事件,未来极端天气增加或将成为一种必然,气候与旅游的关系更显得日益密切,全球旅游业的发展也面临着改变。

PART 1.

极端天气已成新常态?

今年入夏以来,极端天气几乎席卷了北半球,从欧洲到亚洲,多地区遭遇高温、热浪、干旱、洪涝等气候挑战,进入“水深火热”的状态。

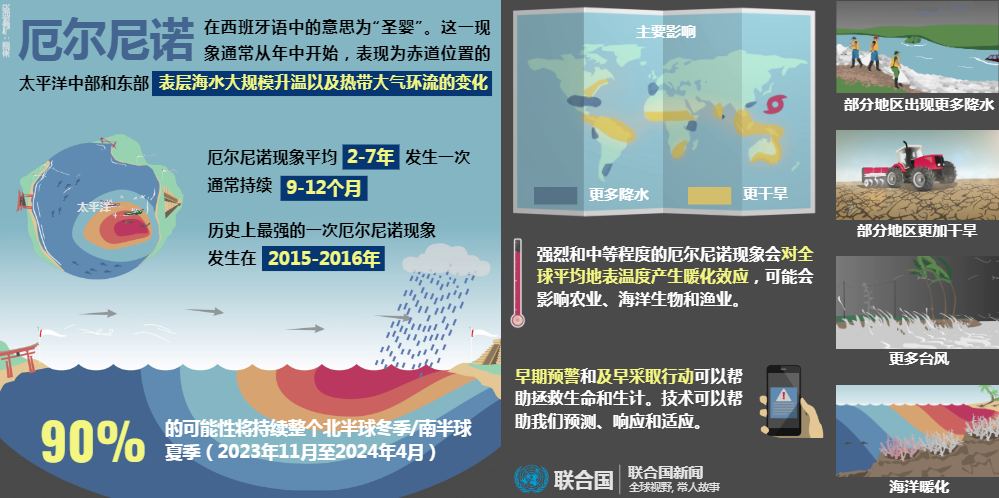

世界气象组织气候专家表示,近几十年来,热浪和强降雨等极端天气事件发生频率和强度都在增加。在全球变暖以及厄尔尼诺和拉尼娜现象等多重因素叠加影响下,“百年一遇”的极端气候,大有变成“年年可遇”的趋势。

◎厄尔尼诺现象图示图源:联合国新闻

5月,印度在内的东南亚诸国掀起前所未有的热浪,印度首都新德里达到了52.9℃的“创纪录高温”;6月,欧洲、亚洲、美洲多地气温突破历史极值。世界气象组织发布的季节性预报显示,7月至9月,非洲、欧洲、亚洲绝大部分地区和北美洲、中美洲和加勒比海、南美洲热带大部分地区气温将高于平均水平,加剧热浪和野火发生的风险。其中,由于连日持续降雨,德国西南部多瑙河、内卡河等多条河流水位上涨,导致当地数座城市遭洪水侵袭。

◎当地时间2024年6月2日,严重雷暴天气在德国持续,导致河流水位高涨。图源:澎湃新闻

于我国而言,南涝北旱更是尤为明显:在北方地区多地遭遇高温干旱天气的同时,南方几乎也在饱受降雨、洪涝之苦。

根据我国气象部门近月发布的气象预报和预警显示,6月19日,新疆沿天山地区、陕西中部、河北中南部等地部分地区最高温达到了37-39℃。河南省气候中心也于6月12日发布了干旱橙色预警:河南省16个地市72个国家级气象站监测气象干旱达到重旱等级以上,并已持续10天。6月17日,福建省气象台继续发布“暴雨预警Ⅱ级”;湖南启动防汛四级应急响应,暴雨天气导致市区多段道路、地铁站出现严重积水,长沙居民戏称需要“开船上班”。6月23日晚,“杭州灵隐寺发大水”话题冲上微博热搜,西湖景区水位上涨,被网友形容为“西湖变西海”。

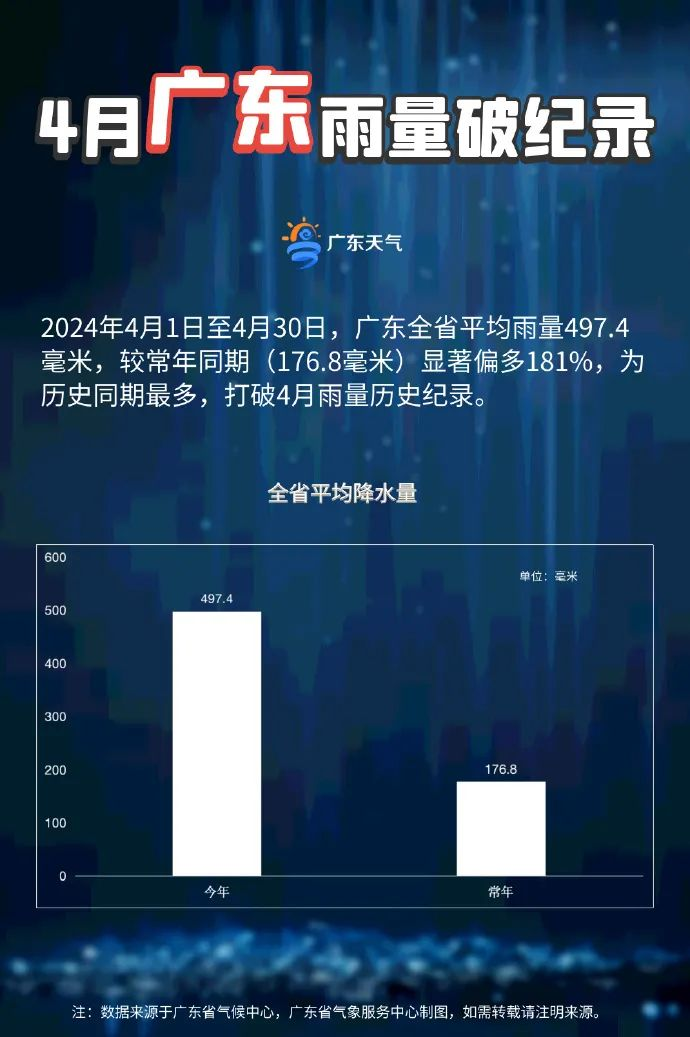

◎早在4月,广东全省平均降水量就打破历史纪录。图源:广东省气象服务中心

频繁上演的高温、旱情及洪涝灾害已经严重威胁到民众的健康与生活,极大拉升了全球对气候变化的关注。一个严峻的现实是,未来全球各地遭遇更多的极端天气似乎变得不可避免。

站在旅游业视角,伴随着气温上升和极端气候事件增多,环境和生物多样性将受到损害,气候与旅游的关系也更显得日益密切,毕竟飓风、高温和洪水,可以直接威胁到旅游目的地的安全和吸引力。

PART 2.

气候多变搅局旅游市场?

旅游业本身极易受到气候和环境变化的影响,越来越频发的极端天气使其面临诸多挑战。诸如极端高温天气会带来中暑、脱水等健康风险,游客的旅游计划和行为将改变,遏制以往活跃的旅游业活动,扰乱旅游市场。尤其对于一些依赖旅游收入的国家产生的影响则更大。

以南欧为例,南欧国家大多依赖旅游业来促进经济发展,旅游业和游客能够适应日益加剧的气候影响的程度正成为其面临的更大问题。前段时间欧洲新闻网称,今年欧洲一些地区的平均气温比往年同期高出了10℃,不少城市关闭了旅游景点。路透社6月21日称,希腊岛屿旅游胜地一连发生3起因高温导致的游客死亡事件,罗马、佛罗伦萨等旅游城市气温也高达40℃。

近年来的气候危机导致了欧洲夏季炎热,尽管游客如何应对气候变化的影响存在不确定性,但许多热门旅游景目的地却因此失去吸引力。欧洲旅游委员会于去年7月份的报告指出,前往欧洲地区的旅行意愿较之前几年有所下降,地中海地区旅游目的地的受欢迎程度较前一年下降了10%。以高温热浪为代表的极端气候还将影响其他旅游子行业,包括冰雪旅游、生态旅游等。

◎2023年7月22日,希腊罗德岛高温引发野火,游客在海滩等待撤离。图源:新华社

放大至全球旅游环境来看,除了极端气候给旅游业带来的直接影响和风险,海平面上升和海洋酸化同样会扰乱海洋生态系统并改变沿海景观,成为海岸旅游业发展的危机所在。包括由于海平面上升,马尔代夫等许多热门旅游地点正面临被淹没的风险;高温引起了世界珊瑚大规模白化事件,澳大利亚大堡礁、美国佛罗里达州、加勒比海等地的珊瑚礁皆出现白化现象等等。

◎五彩斑斓的珊瑚礁图源:pixabay

澳大利亚大堡礁海洋公园管理局日前发布报告,大堡礁正在经历有记录以来最严重的大规模白化事件,整体珊瑚礁群的3/4出现白化迹象,近40%的珊瑚礁出现高度或极度白化。

另值得关注的是,相关报告显示,旅游业呈现出旅行时间更长、碳排放更密集的趋势。随着夏季高温气候袭来,大量游客寻求避暑去处,较小且经济实力较弱的经济体可能难以应对日益增长的降温需求,对空调空间的需求增加也可能导致能源消耗急剧上升,加重旅游目的地的能源供应压力,比如旅游者为降温而浪费水、能源等稀缺资源,增加碳排放。

此前,李罕梁博士作为通讯作者发表的《Does the tourism and travel industry really matter to economic growth and environmental degradation in the US: A sustainable policy development approach 》一文被SCI收录。该论文采用更加系统全面的方式来论证旅行和旅游产业(英文简称:TTI)、经济增长和环境保护三者之间的关系,重点研究TTI细分领域的经济数据和这些领域产生的有害物质排放量。我们在「大咖精选」栏目中发表的《李罕梁博士:经济增长离不开旅行和旅游产业》一文中也对相关内容做了分析解读。

从极端天气对全球旅游业的潜在影响,以及旅游活动和旅游产业对气候环境造成的影响来看,全球旅游业正面临着格外严峻的考验,也突出了旅游业及相关产业应对气候变化的迫切需要。

PART 3.

旅游业如何解码“气候适应”?

“如何应对极端天气?”研究表明,极端天气气候事件呈现区域性、极端性和复合性等复杂特征,厄尔尼诺和拉尼娜现象等多种气候因素都可能会助推,但人类活动引起的气候变化是主因,这也是极端天气气候事件发生频率和程度不断增加的长期背景。

从本质上来看,应对全球变化最迫切的行动还是在于大幅控制碳排放。也有专家认为,全球气候治理需要对新的气候模式采取相应行动,各国除了减少碳排放,还应加强气候变化的研究、改进城市规划、提高新能源基础设施质量等。其中,对于我国旅游业来说,想要进一步加强自身在实现“双碳”目标下的环境保护作用,需借助科技力量实现旅游附加产业的能源结构突破,以及科学运营管理模式。

基于减少极端天气对旅游的影响角度,旅游业的未来不仅取决于其减少碳排放的努力,也在于如何适应气候变化带来的挑战,加强气候适应措施,防止进一步遭受日益频繁和剧烈的气候变化所带来的消极影响。在这一方面,业内相关人员指出跨业合作的必要性。譬如,气象部门协助旅游部门引导游客做出合理的安排和选择,规避极端天气发生的地点,同样,旅游业也可以根据气象条件引导游客做出更好的选择。作为游客本身,在日常旅游计划和行为中更需要考虑到天气和气候变化的风险评估。

旅游业的绿色可持续发展不仅是业界的责任,也是全球气候行动的一部分。为此,我们也呼吁社会各部门和单位、以及旅游相关企业都应及时深刻认识到继续过度排放温室气体所造成的危害,尽可能开发和使用清洁能源,在旅游目的地和文旅项目规划设计上,合理开发利用土地,增加碳汇。

目前来看,高温热浪已经影响了夏季旅游市场需求,极端天气气候事件增多对于严重依赖游客促进经济增长的国家来说也将是一个打击,你觉得这是否会催化全球旅游市场重新洗牌呢?