近代工业文明为中国留下了大量珍贵的工业遗产,它们浓缩着工业文明转型升级的发展历史,是反映中国工业文化的一面镜子,更是城市文脉的载体。在城市更新、产业升级背景下,如何将工业遗存转化为文化艺术、科技创新、观光旅游、休闲消费等新型空间载体,与城市建设、生活相融共生?这是近些年我国多城市地区在持续探索和实践的事情。

PART 1.

“沉睡”的老物件,是几代人的记忆。

杭州向来是精致、浪漫、古韵的代名词,其实她也是有着深厚工业基因的城市。在杭城这片土地上,除了宋韵风雅,同样留下了许多可以反映工业时代特征、印证工业辉煌成就、承载工业历史文化的工业遗产。“杭钢”、“杭锅”、“杭汽轮”……这些工业遗存见证了“杭州制造”的峥嵘岁月。

月前,杭州博物馆的“百万收藏”特展开幕。展览以1949年5月3日的“杭州解放日”为起点,讲述至2024年5月3日的杭州“城市记忆”,通过各类时代“老物件”展示反映近现代以来杭州城市建设变迁、工业文化发展、生活方式转变等。据悉,展览时间还将持续至10月9日。

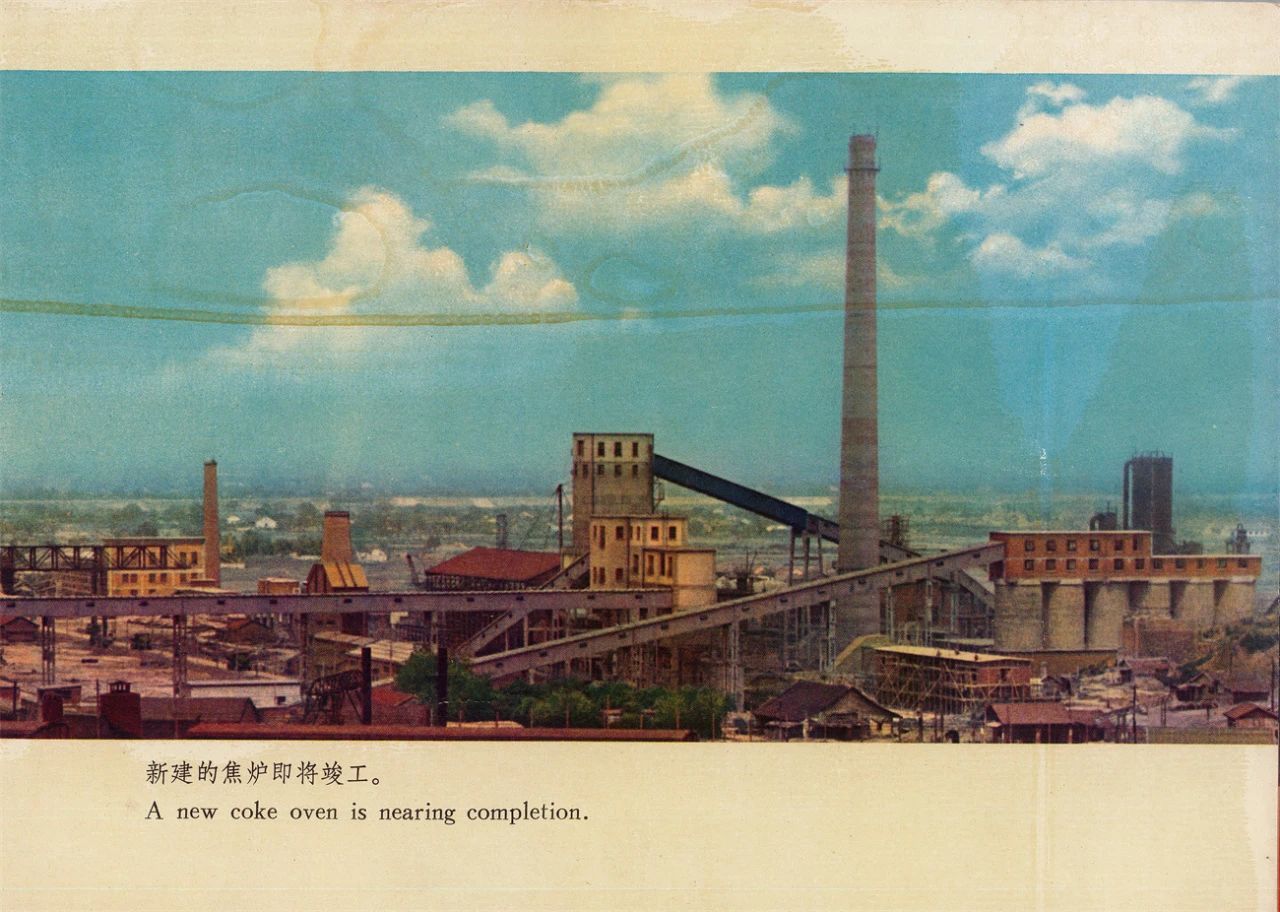

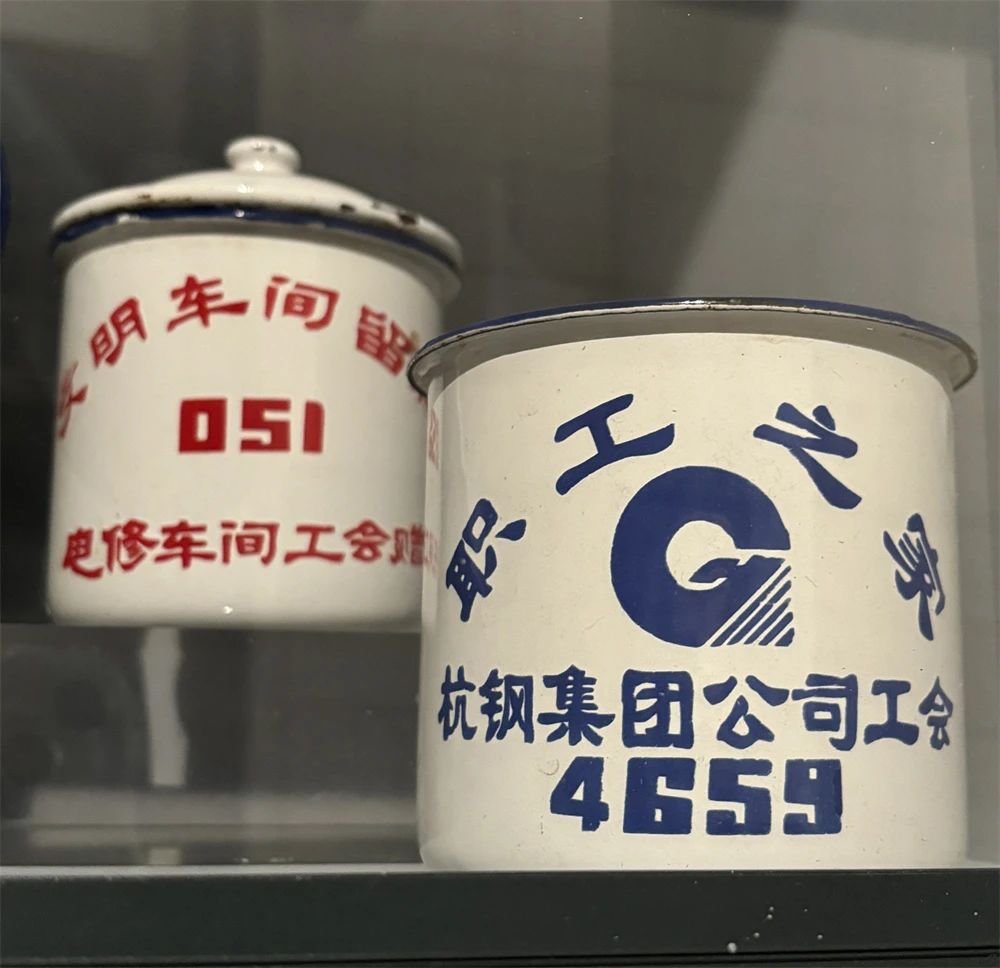

◎杭州钢铁厂旧貌和搪瓷制品图/杭州博物馆

杭州钢铁厂是浙江历史上第一个现代化的钢铁企业,创建于1957年。1973年出版的《发展中的地方钢铁企业——杭州钢铁厂》,详实地记录了20世纪70年代的“杭钢”。杭州钢铁厂的搪瓷制品、钢铁沙发等老物件也成为一代人的“集体记忆”。

如果说城市有记忆,我们可以清楚的看到,小到一个杯子,大到一个工厂,都是一座城市无法抹去的符号,工业遗产也是一个城市最富有情怀的元素之一。今年五月初,杭州大运河杭钢公园首期竣工并试运营,这是杭州工业遗存更新的又一力作。

◎大运河杭钢公园实景和风暴电音节活动

大运河杭钢公园既保留了高炉、筒仓、蒸汽火车头等工业遗存,又设计融合了生态绿植,目前已开放部分是将近十万平方米的户外公共空间。就在刚过去的五一假期,这里还举办了风暴电音节,吸引了上万名电音爱好者。

文创园区、景观公园、科创载体......不经意间,文旅产业的赋能,让杭城内多处工业遗存不再是冰冷的钢铁砖石,而是以新的诠释方式回归大众视野,既留住了“工业乡愁”,发展了工业旅游,又唤醒了城市的历史记忆。

PART 2.

城市更新,尚有大量工业遗存待“唤醒”。

过去几十年间,随着我国城市化进程加快,城区不断“入侵”传统古建筑、工业生产留下的旧厂房等,也多形成“城中村中城”的复杂格局,由此城市改造更新成为必然。

过去城市更新迭代,往往简单地以时间为界限区分“新”和“旧”,大量“旧”建筑退场,让城市特色和可识别性也逐渐失去,当前,也仍有很大一部分工业遗存被拆或待“唤醒”。尤其是作为中国传统工业大省的辽宁,历史赋予了他们很多独特而厚重、不可复制的工业遗产。

我们回望辽宁百余年的近现代大工业发展史,工业遗存种类丰富,包括钢铁、煤炭、化工、造船、装备制造等品类,并且分布集中连片,具有较为完整的格局和链条。不过在早期城市化建设中,有些也难逃脱工业遗存的命运困局。譬如,2000年1月,建于1923年的沈阳奉天纱厂中绝大部分厂房被拆除;2004年3月,1936年建造的沈阳冶炼厂3根百米烟囱被爆破拆除......

从2003年起,辽宁也注意到这类工业遗存的价值,全省文化、旅游、工信、商务等部门联合,启动工业遗产的普查、摸底、保护和合理利用等工作,这对重塑文化影响力、发展新兴产业和打造特色城市起到了重要作用。

◎中国工业博物馆内 图/新闻周刊

中国工业博物馆是在铁西区沈阳铸造厂原址上改扩建而成,建成以来,年均接待游客超20万人,并且已成为全国爱国主义教育基地和众多学校、企业的社会实践基地。

新的时代语境下,“大拆大建”的发展方式正在谢幕,我国城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,“城市更新”新的时代关键词。旧建筑活化利用,重塑“以人为本”的城市社区空间,早已成为当下中国式现代化发展的重要议题。

PART 3.

相融共生,工业遗存的革新之路。

工业遗存的保护和利用在国内外有大量的探索和实践,虽然我国工业遗存旅游开发较晚,但仍有众多工业遗存旅游项目如雨后春笋般涌现。从最初简单的工厂参观,到后来的科普游、购物游、遗产游、体验游等,工业遗存旅游的开发模式也不断演化和丰富。也正是经过多年的探索,我们对工业遗存的保护和利用开始更加重视与城市发展的互融。

接下来,伴随产业的转型和升级,庞大的工业遗存如何进行再利用?城市更新如何为“人”服务?工业建筑又如何革新?何尝不是城市当前所面临的重要挑战。

加快专门立法,加强部门协作,完善保护机制已是老生常谈。近期我们在做“十五五”规划前期研究,也注意到“十五五”规划研究课题中,关于科技革命相关研究课题的占比进一步提高,关注新一轮科技革命和产业变革趋势成为“十五五”规划前期研究的热点。在“因地制宜发展新质生产力”的战略指向下,数字化同样能够助力工业遗存“活”起来。如以人工智能、5G网络等核心技术作支撑,加强工业遗存市场化开发利用,将其与城市发展、文化建设、品质提升进行高度融合。

以北京首钢园为例,作为中国工业遗址公园的典范,该公园在成功保留历史工业架构特色的基础上,让冬奥元素、潮流元素、数字技术等多元化的科技、文化与艺术相融合,将老工业园区变成城市新地标,并于2018年1月入选第一批中国工业遗产保护名录。此地也是2022年北京冬奥会滑雪大跳台比赛项目地,满足了冬奥会比赛和观众服务等多项功能,赛后也被用于当地市民和外来游客休闲游乐的好去处。

◎北京首钢园三高炉和滑雪大跳台图/文旅北京

首钢园还包含了极限公园、瞭仓艺术馆、大食堂、精品住宿,打造出一个集休闲娱乐、美食购物、主题游玩、精品住宿于一体的多业态聚集区。

目前,国内工业遗存保护和再利用模式主要包括主题博物馆、公共休闲空间、创意产业园等,利用形式较为单一。在笔者看来,做好合理规划下的市场化开发利用,还需要积极探索新模式、新业态。

相关专家们也表示,工业遗存保护往往伴随着局部经济利益与普遍社会效益的冲突较量,政府的态度和行动尤为关键。对此,工业遗存保护管理不应只是文物部门的事,需要发改、工信、财政、住建、规划、国资、旅游等多个部门紧密合作,打通政策瓶颈,实施有效扶持,培植特色城市文化。

让更多工业遗存“活”起来,你有怎样的新颖想法?