在经历了去年小长假出游的拥挤,很多人对于今年“五一”出游的拥挤程度早有预期,但各大景区仍是超乎想象的被挤爆,国内大大小小的城市居民都感觉自己城市“来了一亿人”。每年国内公共假期总是让居民游客都头疼不已,不仅影响旅游体验,还给当地环境、交通等带来沉重负担,尤其假期后的连续工作日更是让上班族“苦不堪言”。最初出于满足大众长假需求和促进旅游消费目的下的“凑假”模式,为何越来越遭到大众抨击和反对?

PART 1.

“五一”小长假,又被挤爆了

继春节和清明节假期后,刚刚过去的五一节假日再次成为旅游出行市场复苏的一个关键节点。毫无意外,这个假期国内大大小小但凡有标志性景点的城市,都难免像是被捅了“人窝”。

交通运输部5月6日发布数据显示,今年“五一”假期全社会跨区域人员流动量135846.27万人次,比2023年同期增长2.1%。同时,文化和旅游部5月6日公布,“五一”假期全国国内旅游出游2.95亿人次,国内游客出游花费1668.9亿元。

◎新华社权威快报

图/新华社

早在临近小长假的4月下旬,热门旅游城市的各大街道便已被大量游客占领。当时,携程平台还发布了一份五一节出游预测报告。数据显示,长途机票搜索热度比平时增长了56%,国内的租车自驾游订单也同比增长40%;四线及以下城市的旅游订单暴涨140%。果然,假期期间有车的堵车,没车的堵人,即便在西北戈壁,也逃不掉“堵骆驼”的现状。

◎杭州西湖断桥

图/杭州日报

据悉,5月1日假期第1天上午,西安兵马俑开馆2小时游客超1万人;长沙橘子洲头人挤人;下午上海的外滩也被人潮挤爆;杭州西湖边、断桥旁等地皆是人头攒动,苏堤北口的手摇船等待时间超过一小时;青岛栈桥已变成“人桥”。

细数调休制度实施以来的每个公共假期,绝大多数人总是带着报复性旅游的心态前往各地,人潮可以迅速把热门城市街区、景点、餐厅填满。不过从这两年层出不穷的旅游方式和不断火出圈的小众城市,我们也意识到,对当代年轻人而言,旅游方式和地点可以是更加丰富多样的,旅游市场的内部结构性变化开始显现,譬如游客对于非传统旅游目的地的兴趣在日益增长,他们不仅挤向县城,也挤进了乡村,这在“五一”假期期间也有所突显。

除了北京、上海、重庆、杭州、西安、广州等传统热门旅游目的地保持着超高旅游热度外,今年五一,小众游需求增强,加上高铁等交通基建及景区酒店等文旅设施的完善,小城旅游明显升温,四线及以下城市,尤其是县域(县城及县级市)成为全国旅游市场的新增量。携程数据显示,扬州、洛阳、秦皇岛、威海、桂林、开封、淄博、黄山、泰安、上饶等是比较热门的三四线目的地,旅游订单平均增长11%。桐庐、都江堰、阳朔、弥勒、义乌、婺源、景洪是热门县域旅游目的地,旅游订单平均增长36%。

然而,每逢放假,除了各种出行、消费报告,绕不开的还有一个词:调休。

PART 2.

细数“慷慨”长假,皆靠调休拼凑

新中国成立初期,我国只有4个法定节假日:元旦(1天)、春节(3天)、劳动节(1天)、国庆节(2天),共7天。为增加法定节假日,刺激旅游市场,带动经济发展,1999年第一个调休而来的国庆“黄金周”诞生,成功刺激了旅游市场,取得不错成绩,“假期经济”这一概念也由此产生。只是二十多年后,其伴生的问题逐渐显现,公众对调休拼假的态度,也从最初的新鲜感转变为嫌弃,尤其近些年,大众关于“调休”的争议愈演愈烈,反对声逐渐变大。

◎1999年10月2日,北京故宫外的游客

图/凤凰网

年年调休,年年引热议。今年五一前,微博 “五一又双叒调休了”“五一其实只放1天”等词条又冲上热搜,多方媒体和网民对此的讨论热度不断,连央媒官方也几次下场发声,大众更是直接发起声讨:“放个假就这么难吗?”

其背后不难看出,是“打工人”对抢票难、路上车堵车、景点人挤人,及节前节后连续工作日的无奈和疲惫。与此同时,全国人集中扎堆出游,陡增的交通、住宿、景区管理压力,节前节后旅游客流不均衡,对城市管理者和商家企业来说也十分头疼。当代人的假期体感,在各种拼凑下正变得越来越破碎,也间接说明我国社会发展让大众对物质与精神生活有了更高期待。

◎公共假期带来的过度集中的旅游人群

◎2023年9月29日,上海虹桥站客流

图/新华社

去年中秋国庆节,连放八天后再连上七天班,2024年春节也是夹在两个调休班之间。今年五一,除去两天周末和两天调休,真正的放假时间实际也只有一天,一些单休的上班族更是直接没有休息。用网友的话来说:天下苦调休久矣!

不可否认,调休制度实施初期,的确给我们带来了长假惊喜,集中式休假也催生了井喷式消费热潮,拉动交通、餐饮、商业和旅游等产业快速发展。但进入新时期后,短时间内数以亿计的人员集中无序流动,运力不足、景区爆满、欺客宰客等问题就同时暴露出来。从消费者角度出发,在双休日被占用、带薪休假只是看起来“慷慨”的时候,他们也渴望有更加灵活、普惠的假日安排。今年临近五一之时,机票价格大跳水,何尝不是人们对“调休拼假”望而生畏。可以说,当调休带来的紊乱感大于获得感,通过调休组成超级长假来刺激假日消费的作用已经越来越小了。

PART 3.

“调”还是“不调”?众口难调。

针对调休,有关部门曾公开回应,“总体而言,调休比不调休好,而且是不得不调。”

那是不是只有我们才调休?

据不完全统计,其实国外也有调休,比如俄罗斯、西班牙、意大利等国家,不过调的方式不太一样。像是西班牙、意大利等国家有bridge holiday(译为“桥假”),比如周四是法定节日要放一天假,那么学校和企业周五会多放一天,这一天就是“桥假”。不过在我国港澳台地区,假期就不存在“调休”一说了,当假期撞上周末,直接可以喜提一个小长假。

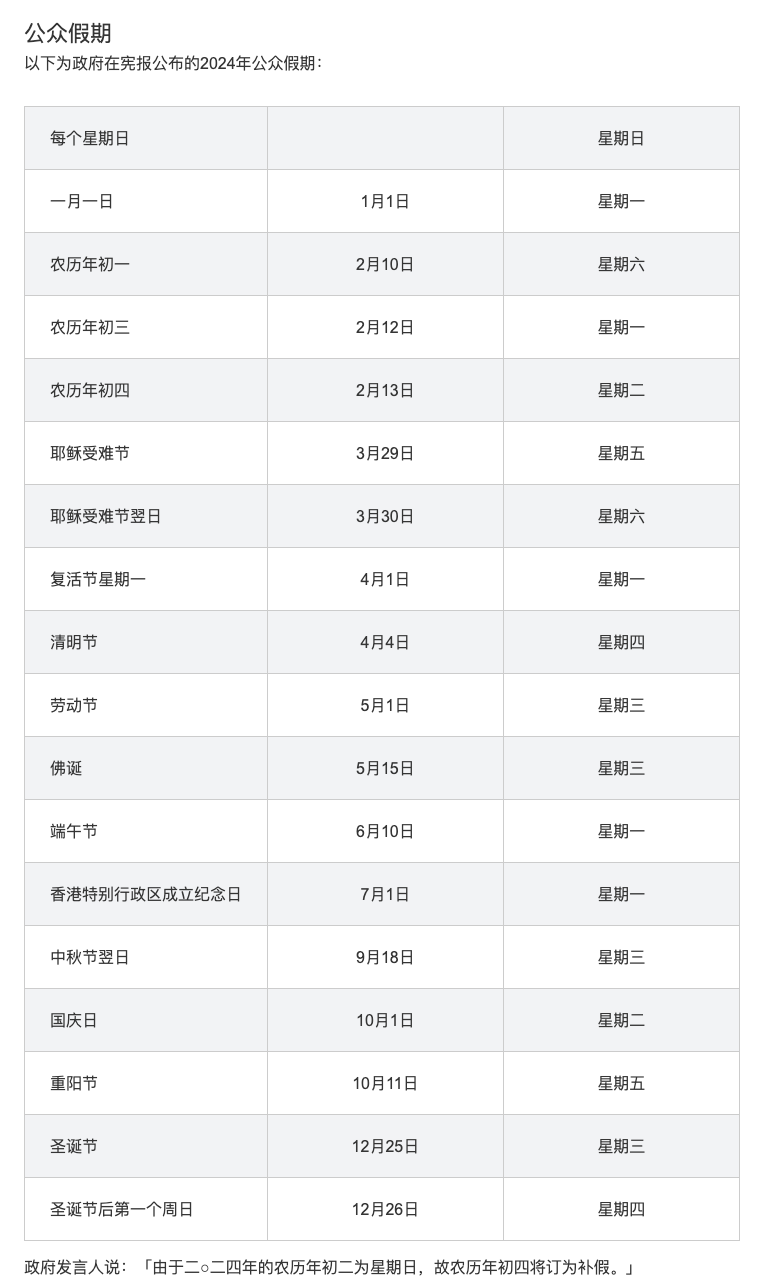

◎2024年香港公众假期

图/香港政府一站通

根据港府公布的2024公共假期放假安排:2024香港公共假期共有17天,算上全年52个周日,一共有69天假期。相比内地全年法定假期只有 11 天,香港公众假期的天数多了6天。

于我国内地而言,调,还是不调?实在是众口难调。一方面碎片化的节假日无法支撑人们放假出游计划,另一方面,被调休打断的生活和工作节奏也实在让大家疲惫不堪,产生“节后综合征”。我们也知道,一味地吐槽调休并不能解决休息不够的问题。《国民旅游休闲发展纲要(2022-2030年)》就提出,要继续优化全国年节和法定节假日分布格局。年前,国家发改委和文旅部也曾发文提到“优化全国年节和法定节假日时间分布格局”。

在笔者看来,伴随着经济社会的高速发展,不同的时代有不同的需求,新场景和新需求在不断催促变革现有的假期制度。基于这种情况,政府不应该只满足于这次假期又吸引了多少万人次的游客,也应该以人的需求为中心,照顾最广大人群的需求,积极关注如何为法定休息权提供更加坚实有力的保障。

诚然,调休的设置初衷是好的,只是二十多年实践下,我们不得不重新思考:今后是继续沿用现有的调休制度,还是寻求更加合理的解决方案?目前来说,我们的社会已经有能力在双方调和之间做得更好。我们期待,在某天能够找到一个既能促进经济发展,又能让人们得到真正休息的放假方式。

对于我国长假的调休制度,你有何看法?你认为我们应该如何改进现有的放假方式?