上海万圣节COS(cosplay,意指扮演)的大型狂欢刚过去不久,国内各地圣诞节的“解冻”进度已完成三分之二,浓郁的圣诞氛围正接替“万梗节”的余温。

▲ 上海嘉里中心圣诞节装扮

万圣节、圣诞节......这些西方节日为什么让我们如此“疯”?

PART 1.

上海巨鹿路上组团过“疯节”

总有人讲,上海是“魔都”。

今年万圣节,实在让人知道了“魔都”有多“魔”。

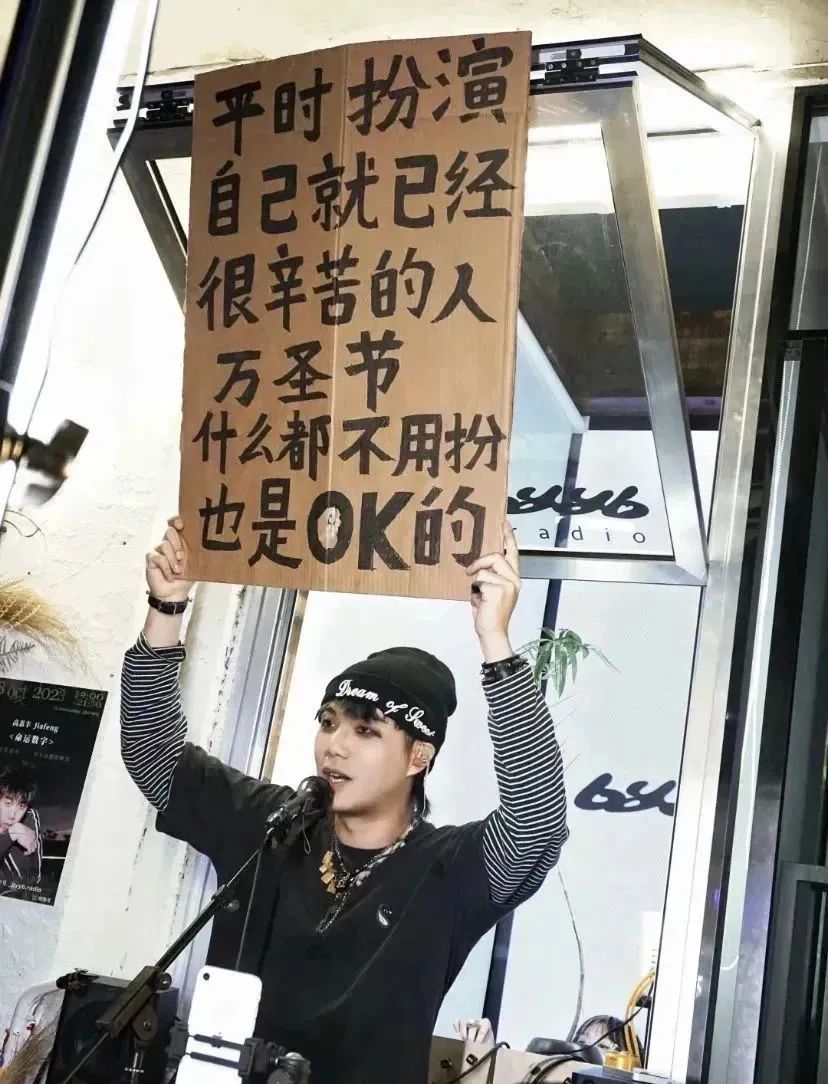

回顾十月底的上海万圣节前夜,没有南瓜灯和“trick or treat”(万圣节时儿童挨家索要糖果用语,扬言若不给糖就捣乱戏弄别人),你能看到的是佛祖骑单车、道长追僵尸、安陵容花船夜游......从影视明星到中外超级英雄、各界名人、卑微打工人,以及影视、动漫IP,齐齐上阵。与其说年轻人在过节,倒不如说他们在借机集体“发疯”,有网友直言:“你给上海一个万圣节,它还你人类五千年。”

▲ 上海万圣节部分COS

图源网络开放内容

万圣节是西方传统节日,起源于两千多年前的欧洲基督教会,主要流行于美国、澳大利亚、加拿大等西方国家。随着西方文化在中国的传播,西方各类节日进入大众视野并获得关注,尤其万圣节、圣诞节以其丰富多样的活动形式与活动内容,以及互联网高速发展下,社交平台和商家资本的营销运作,很受青年群体追捧,庆祝这些节日也在不知不觉中成为年轻人日常生活的一部分,涉及生产、消费、人际交往等各方面。正如此,关于“年轻人该不该过洋节”的话题被不断被拉出来引发激烈争论。

“洋节”真的是“洋劫”?传统节日和民俗文化真的不被年轻人买单吗?

透过今年上海万圣节的有趣现象来看,我们似乎可以窥见当代青年群体在应对舶来品时展现出的“本土化”创造力。由此,不禁想调侃一句,似乎是西方节日终于被我们“文化入侵”了。

PART 2.

节日文化的价值认同忧虑

关于过节的华夷之争由来已久。

过去学术界对于“过洋节”的探讨,多以对青年的价值观念负面影响、对社会风气的负面作用以及对传统文化传承的消极意义为重点。2017年《华尔街日报》刊文表示,美国一度坚信,通过与西方充分接触后,中国人会接受西方的价值观。

事实上,中国青年群体并没有被同化。

近些年,虽然国内一直对部分西方节日保持着高热情和高参与度,但年轻人对传统节日的重视程度,远胜以万圣节、圣诞节为代表的西方节日。据《2022年中国节庆文化认同报告》显示,2022年中国消费者对国外节日的文化认同度仅为30%,其中圣诞节、情人节、万圣节分别为35%、25%和20%。这些消费者主要是年轻人,他们对国外节日的参与和喜爱,主要是出于好奇、模仿、娱乐、炫耀等心理动机,而不是出于真正的文化理解和尊重。就如同刚过去的万圣节,玩梗的大部分人其实并不太清楚万圣节具体是哪天,更别提它的起源和文化了。

德国哲学家韩炳哲在《倦怠社会》中提到,由于节日的存在,时间不再是一连串飘忽即逝、仓促的时刻。对许多参加庆祝活动的人来说,选择、购买、拥有和使用各种各样的万圣节商品、装备已经成为一种享乐意义的来源,因为他们为自己或间接的快乐创造了一个临时的消费社区,在那里他们可以探索新的身份(Harris 2006;Arnould and Thompson 2005;Levinson et al. 1992)。可见,不能简单地给年轻人扣上“崇洋媚外”的帽子,高压社会生活下,年轻人有太多emo时刻急需一个发泄机会。

相较于我国传统节日“家”观念下的含蓄和温情,西方节日开放、大胆的氛围恰好为他们提供所需的娱乐功能和现代意义社交的补充,满足人们的存在感和参与感,同时,又能够使其暂时放下社会行为规范,得到片刻放松。毕竟,“疯”过之后,生活继续,跨过狂欢的夜晚,上海又回归大都市节奏紧张的一面。

我们也不妨大胆地将其视作文化自信的表现,在西方节日这个载体下,当代青年群体正担起“文化创造者”的身份和责任,不断展现出蓬勃的文化创造力和传播力,也诱发国外对中国流行文化的关注,这场发生在巨鹿路158号的青年群体自发的文化巡游就是最直接的说明。

PART 3.

文化狂欢背后:在喧嚣中保持理性

“洋节”进入中国,可以说是全球化进程中必然的文化碰撞,正如在不少西方国家和地区,“中国节”也愈发走俏,“中国味儿”也越来越浓,对西方节日的海纳百川和传统节日的传承发展,在我们每个人的身上。

管理者:开放包容,不等于放之任之。

在中国,传统节日始终是主流。如今“传统节日+旅游”愈发受到民众欢迎,我们在保护传承传统节日基础上,需找到传统节日的正确打开方式,让它融入时代脉搏,积极创新打造、升级IP品牌和新业态,争取获得国内年轻消费者的认同和尊重,不仅营造浓厚的节日氛围,还能拉动旅游消费,推动其成为文旅融合发展的增长点和优势。

▲ 2023年端午节期间,深圳欢乐港湾开启2023公园文化季暨欢乐港湾“粽”意飘飘,宝安大仟里开展《端午有戏》主题活动,有非遗·舞龙舞狮、新国潮小丑剧《卖货郎》、非遗·提线木偶戏、端午祭祀大典等系列活动。(图源深圳宝安大仟里)

面对“洋节”,我们也无需谈“节”色变,中华文化自古以来秉承着开放的姿态、包容的胸怀,秉持“取其精华、去其糟粕”“古为今用、洋为中用”的理念,不放之任之。

当然不管是节日还是文化活动,“安全隐患”永远是值得关注的事情。去年韩国万圣节狂欢引发的踩踏事件,殷鉴不远。今年上海万圣节的快乐出圈,离不开安全有序的环境。

▲ 在上海巨鹿路,警方增派了民警、辅警等安保力量,加强对现场人流、车辆的疏导和管控;部分列车也采取跳停通过的方式缓解现场客流,确保乘客安全。有趣的是交警一边维持秩序,一边重复强调:“我不是cosplay。”(图源上海黄埔警方)

商家:追求营销要有度。

近些年,不管是西方节日还是我国传统节日,向来都是各大商家品牌、产品宣传的窗口期,是各大品牌争夺年轻消费者注意力的角逐竞技场,但只顾着包装成购物节,失去节日的本质,反而得不偿失。如同今年万圣节期间,另一边的“双十一”电商大战较往年略显“惨淡”,国人好似不再热衷于“双十一”了,这也侧面证明了:人们希望让节日回归到节日的本质上。传统节日和文化形成的国货消费日渐盛行,中国品牌也更加重视年轻人的应用场景与使用体验,关注并满足年轻消费者的真实需求。

参与者:别把无知低俗当个性。

年轻人可以追求好玩、新潮,但追求的应符合中国文化内核和价值理念。在公共场所,每个人都应遵守基本的行为规范,不能“只见消费主义,不见公序良俗”,更不能违反法律法规。上海万圣节某女孩便因cos太低俗,当场被警察带走。总而言之,我们需要保持一定的嗅觉,有边界、有立场,积极做中国文化的传承者、发展者和传递者。

对于“洋节”变中国玩梗节,你有什么看法?