“相信我,我真是从大英博物馆逃……”

“逃出来的那只玉壶”

“是盏,是中华缠枝纹薄胎玉壶”

▲《逃出大英博物馆》短剧镜头

▲《逃出大英博物馆》短剧镜头

前段时间自媒体短剧《逃出大英博物馆》的现象级爆红,并非偶然。公众对精神文化追求不断提升下,对中华优秀传统文化的兴趣日趋浓厚,文化需求更加旺盛,年轻人正在与传统文化破圈相拥,国潮文化复兴、博物馆“走红”等并非一朝一夕之事。

2016年,纪录片《我在故宫修文物》让文物修复技艺进入大众视野;2017年到2020年,综艺《国家宝藏》相继播出了三季,好评如潮。这些优秀文博类作品节目,以兼具专业性和趣味性的内容引发大众对历史文化的好奇心,许多年轻人把“参观当地的博物馆”加入到旅游清单里,打开朋友圈,我们能经常看到好友们在各地博物馆的定位,以及各地博物馆的“镇馆之宝”。

▲《国家宝藏》第三季节目

▲《国家宝藏》第三季节目

在今天,年轻人逐渐对中国文化与历史产生兴趣,愿意作为传播者站出来,我们能够看到这背后是中国传统文化的复兴,是民族意识的觉醒,也是越来越多国人的文化认同和文化自信。由此,“让文物归家”的呼声才显得尤为响亮。

PART 1.

33号馆:失落的瑰宝

“没有一个中国人,能笑着从大英博物馆里走出来。”

▲ 大英博物馆中国馆(33号馆)大英博物馆中国馆入口处,用中英双语写着:“中国人创造了世界上最广泛最持久的文明。他们的语言在近4000年的时间里,以同样的方式说和写,他们辽阔的国家联系在一起,表达了一种其他地方无可比拟的统一文化。”大英博物馆的33号展厅,与古埃及、古希腊、古罗马和印度展厅一样是该博物馆仅有的几个国别展厅之一。

▲ 大英博物馆中国馆(33号馆)大英博物馆中国馆入口处,用中英双语写着:“中国人创造了世界上最广泛最持久的文明。他们的语言在近4000年的时间里,以同样的方式说和写,他们辽阔的国家联系在一起,表达了一种其他地方无可比拟的统一文化。”大英博物馆的33号展厅,与古埃及、古希腊、古罗马和印度展厅一样是该博物馆仅有的几个国别展厅之一。

▲ 大英博物馆中国馆(33号馆)

▲ 大英博物馆中国馆(33号馆)据中国文物学会统计,1840年鸦片战争后,超1000万件中国文物流失到欧美、日本和东南亚等国家及地区,其中国家一、二级文物达100余万件。另据联合国教科文组织不完全统计,全球47国200多家博物馆里存放的中国文物至少有164万件,大英博物馆收藏的中国文物则多达23000多件,长期陈列的有2000余件,是收藏中国流失文物最多的博物馆之一,包括书画、青铜、玉器、瓷器、漆器、织品、雕塑、金玉制品、服饰等,藏品几乎囊括所有艺术类别,跨越整个中国历史,且很多文物都是绝世珍藏。大英博物馆十大镇馆之宝中,有3件来自中国,分别是《女史箴图》、敦煌壁画和大维德花瓶。

▲《女史箴图》唐摹本(局部) 东晋·顾恺之

世界现存最早的中国绢画,此画刚到大英博物馆时,当时英国古画师不了解中国绘画,仿照“日式折屏手法”将其切割,裱在镶板上,题跋也被当作边角料裁掉,对这件国宝造成不可挽回的损伤,最后他们不得不请中国修复专家邱锦仙,《女史箴图》才得以修复。

▲ 敦煌壁画《地藏十王图》 五代时期

战争时期,莫高窟无数佛像被切割、壁画被剥离,目前在大英博物馆展出的敦煌壁画就在其中,大英博物馆拥有敦煌文物1.37万件之多。

▲ 大维德花瓶 元代至正年间花瓶顶部附近的铭文表明它们的年代可以追溯到1351年,是现存最重要的青花瓷样品之一,也几乎是世界上最著名的瓷瓶。

文物是文明的印记,它们的最佳归属也是回到故土。如今,中国日渐强大,国际地位与影响力已不可同日而语,但海外流失文物为何仍迟迟未归?

法律困境是阻碍

一般而言,流失文物的回归途径主要有三种,即购回、捐回和追索。要实现流失文物“回家”,须对追索的文物定性,根据具体情况搜集证据资料、法律依据,而很多文物由于年代久远,能够证明其流失的证据很难搜集。此外,许多流失文物通过盗掘和走私等非法途径出境,账目不清,也难以取证。我国对流失文物的追索工作多以专案组或爱国人士志愿者的形式进行,但这些形式多因缺乏足够的专业技术支持,让追索工作困难重重。

“文物国际主义”借口

2002年12月,西方多家著名博物馆联合发布《环球博物馆价值宣言》,抛出所谓的“文物国际主义”理念,以此拒绝返还文物。大英博物馆更是以“这个不是英国博物馆,而是环球博物馆,是给全世界的人来欣赏文物”和“文物在英国得到了更好的保护研究”为由,拒绝将被掠夺的文物归还,并在1963年修改《大英博物馆法》,以立法形式禁止归还文物。事实上,近30年大英博物馆大量藏品“丢失、被盗或损坏、贱卖”,馆内很多文物在陈展时挤在一起,没有名字,只有编号,有的甚至没有保护罩,任由往来的游客随意触摸。

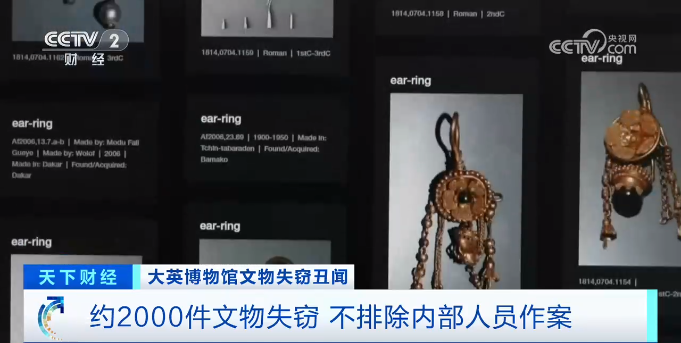

▲ 央视财经《天下财经》栏目视频相关报道

当地时间8月16日,大英博物馆发布一则公告,称有藏品“丢失、被盗或损坏”,8月26日,大英博物馆理事会主席奥斯本证实,该博物馆“失踪”的藏品数量约为2000件。1993年,价值25万英镑的罗马硬币和珠宝被盗。1997年,波斯书籍被盗。2002年,一座拥有2500年历史,估价约2.5万英镑的希腊雕像被盗。2004年,十多件中国铜镜、盔甲和宝石被盗。2017年,一枚价值75万英镑的卡地亚钻石被曝出在2011年就已失窃。

这些无不显示出大英博物馆对文物的保护态度和能力也不过如此,反观我国博物馆建设,我们完全有更好的能力去保护和传承这些瑰宝。

PART 2.

科技护航:文物长寿更长安

文物是一个国家历史进程的注脚,在更有效地追索流失文物工作上,除了培养专业人才,提供技术支持之外,当文物归来时,让她们能够有更好的“居住地”也是我国各文物大省积极在做的事情。

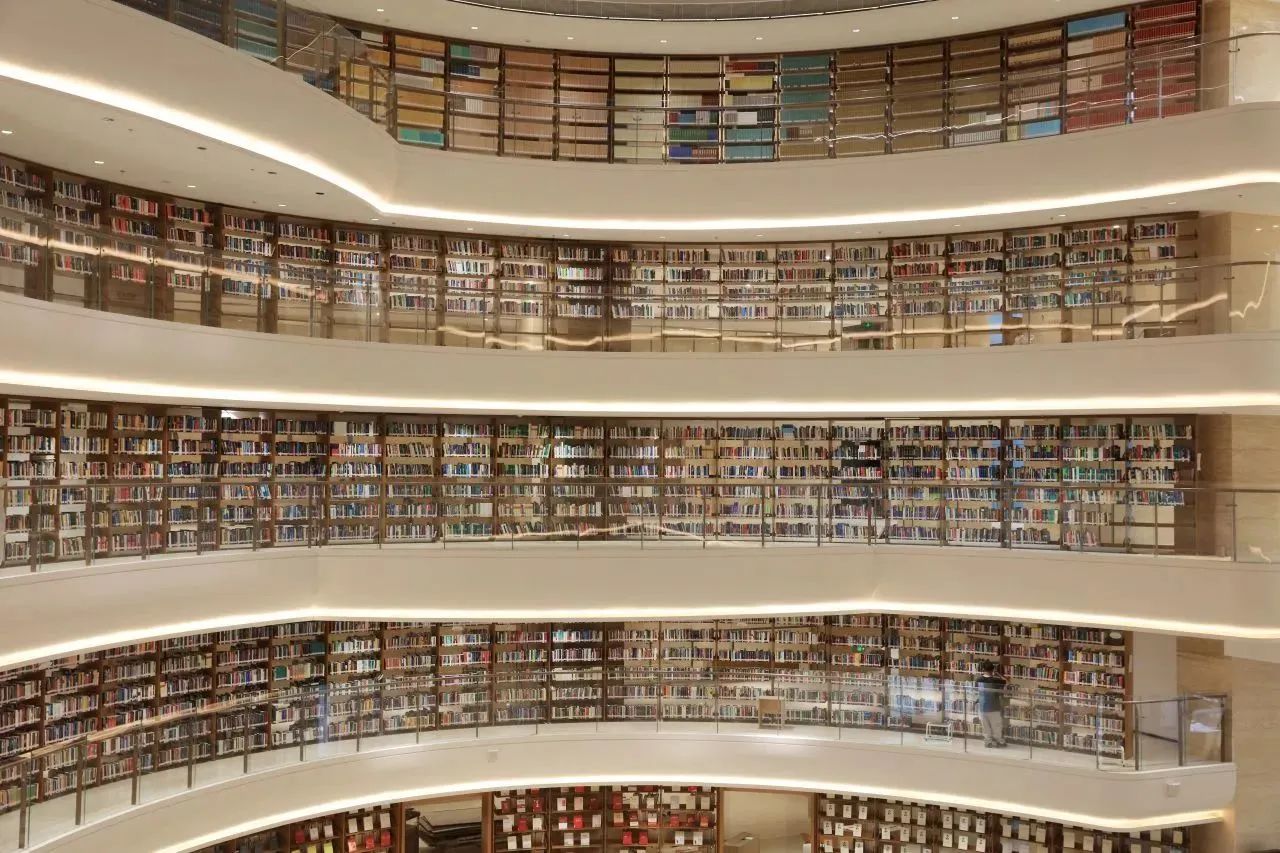

回看我国的博物馆发展,这些年我国文物工作取得很大的进展与成就,博物馆数量10年增长60%,抢救修复文物数以万计,113项文物保护国家和行业标准发布实施,各地出台实施200多部地方性文物保护法规,国内博物馆、文化馆的“科技含量”显著提升。其中,古代壁画保护、陶质彩绘文物保护等领域技术水平进入国际第一梯队,碳十四测年、DNA分析等实验室考古技术填补多项学术空白,馆藏文物智能展柜等专有装备达到国际领先水平。8月29日,正式面向社会开放的浙江杭州之江文化中心,包含四馆(浙江博物馆之江馆、浙江图书馆之江馆、浙江非物质文化遗产馆、浙江文学馆)和一个中心(公共服务中心),便再次力证了我国的博物馆技术实力和水平。

▲ 浙江博物馆之江馆主入口立面设计引入“玉琮”和“月亮门”形象概念,是对于良渚和传统文化方与圆的诠释。

▲ 浙江图书馆之江馆开馆期间,沿着大阶梯策划了“文明·印记——图书馆变迁之路”展览,从结绳记事、竹简,到雕版印刷,再到机器人,共有六个单元。

▲ 浙江非物质文化遗产馆国内首座大型区域综合性的非遗馆,自2017年11月至今,浙江省内总计47位国家级非遗代表性传承人和中国工艺美术大师,向非遗馆自愿捐赠64件(套)珍贵作品。

▲ 浙江文学馆该馆除了展示浙江古往今来的非凡文学成就,还不定期开设文学脱口秀,展示古代诗路装置,以及经典作品场景的戏剧还原。

其中,浙江省博物馆之江新馆是四馆中单体建筑面积最大的一座场馆,建筑面积达10万平方米,展陈面积32012平方米,建筑高度59.9米。该馆包括18个展厅,常设展有一个通史陈列(3个馆)、8个专题展、1个数字体验展和1个探索体验馆,增加了很多新展品,并运用了很多新技术进行展示,是一个集收藏、保护、研究、展示、宣传、教育和文化体验于一体的现代化公共文化空间。

▲《浙江一万年——浙江历史文化陈列》整个展览是首次对浙江一万年历史文化谱系进行全面系统的梳理,也堪称是浙江考古成果最新、最系统的一次巡礼,囊括了长兴七里亭遗址、长兴太傅庙遗址等。

▲ 越王剑裸眼3D屏展览创新设置LED裸眼3D屏,充分展现越国工匠在青铜剑的制作上独辟蹊径,创新出剑首同心圆、剑身菱形纹、剑脊与剑从使用复合金属三大制作技术。

▲ 隋唐大运河投影沙盘隋唐大运河投影沙盘以动画演示隋唐大运河与海陆两条丝路的纽带关系,深入解读运河的作用、人员职能、运载量以及相关赈灾历史事件。

在实地考察中我们也了解到,在浙博新馆,文物享有接近完美的保存条件:专门辟出的藏品技术保护专区,拥有近40间实验室、修复室、文保处理室以及专门为大型出土文物规划的前期处理室与冷冻脱水室。

当然,不只是文物保护水平不断提高,近年来国内各大博物馆还通过亲民化、年轻化路线实现快速破圈,河南博物院便是“年轻态”博物馆中的佼佼者,从2020年开始,便接连推出了以考古和文物修复为主题的系列盲盒,为大众复刻了“文物”挖掘、修复、还原“一条龙”式的考古体验。

▲ 豫博文创“失传的宝物”考古盲盒伴随博物馆盲盒、雪糕、环保袋等文创产品频登热搜,不少博物馆开始积极推出特展、夜场、鉴宝、科普讲座、文创义卖等丰富多彩的线下活动,那些我们知之甚少的躺在博物馆里的宝物、历史和文化也能如此鲜活。

随着科技的快速进步,更多的博物馆、文化馆建设展现出自身的文化保护和传承创新的实力,也有越来越多的年轻人愿意去学习、保护和弘扬传统文化。据文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群表示,这十年我们还与世界各国合作举办了500多个文物进出境展览,中国的文物专家在乌兹别克斯坦的希瓦古城、柬埔寨吴哥窟等6个国家11处开展了文物古迹保护和修复,与24个国家开展了44项联合考古工作。足以可见,我国在文物保护上的公信力和高度专业性,也可见大英博物馆拒绝返还的理由显得愈发虚伪。

PART 3.

让文物回家:持续照亮归家路

《逃出大英博物馆》完结了,流失文物的归家路还在继续,漫漫文物归家路并不好走,但中国追索海外流失文物的脚步从未停止。

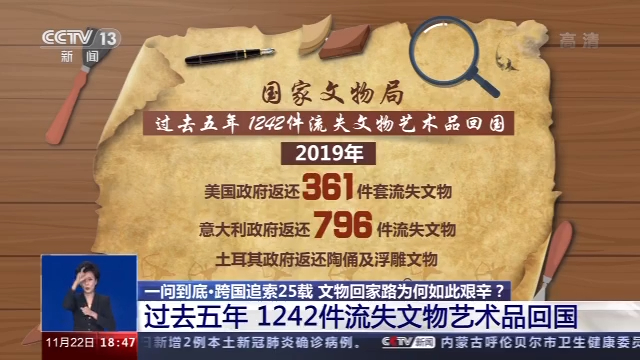

多年来,我国一直通过司法诉讼、协商捐赠、执法合作、抢救征集等各种方式,致力于在国际公约的框架下通过法律或者协商去追索流失文物。值得骄傲的是,随着中国经济繁荣和综合国力的提升,很多海外中华文物也回归了祖国,从2003年开始的圆明园兽首回归到2015年甘肃大堡子山遗址被盗金饰片回家、2018年回归的青铜虎鎣、2021年亮相春晚的佛首石雕……据统计,从1949年至今,我国成功追回15万件流失文物。

▲ 央视新闻相关报道

▲ 瑞士归还的5件文物艺术品

今年8月,瑞士第二次向中国返还流失文物艺术品,此次移交的文物艺术品包括:1件磁州窑系白地黑花罐(明代)、1件彩绘骑马陶俑(汉代)、1对白陶鞍马(唐代)和1枚古钱币(元代)。

如今在我国多方长期努力之下,已与美国、意大利等24个国家达成协定,并逐步形成了外交谈判、国际执法合作、民事诉讼、协商、捐赠、商业回购、第三方斡旋等工作模式。而当国内博物馆、收藏馆等不断建设发展,也映射出我们国家穿过了晦暗、曲折的时代回廊,正向着更好、更强的未来走去,家园已山河一新,也早就准备好了迎接她们的归来。