2025年暑期是国内旅游市场全面复苏后的第三个夏季旅游旺季。根据文化和旅游部数据中心发布的统计结果,市场已步入“总量稳步增长、结构持续优化”的新常态阶段。长线游、避暑游、文化体验游等多元方式持续走热,夜市、夜间演艺、景区夜游等丰富体验项目不断延伸消费链条。在宏观数据的背后,行业的深层变革正在发生——消费升级与产业转型之间的博弈,已成为推动市场演进的关键力量。

PART.1

市场整体“量增价跌”,旅游业迎来理性增长时代?

随着全国大中小学陆续开学,2025年暑期旅游正式落下帷幕。

多项数据表明,今年暑期文旅市场的热度超出预期。全国铁路发送旅客4.2亿人次,民航发送旅客1.35亿人次,分别比2019年同期增长18.3%和15.7%。在出行方式上,避暑游、研学旅游、博物馆游、旅游专列等多元形态表现突出。各地也积极拓展产品供给,高铁旅游套票、景区门票减免、博物馆延时夜游等项目,有效激发了暑期消费潜力。

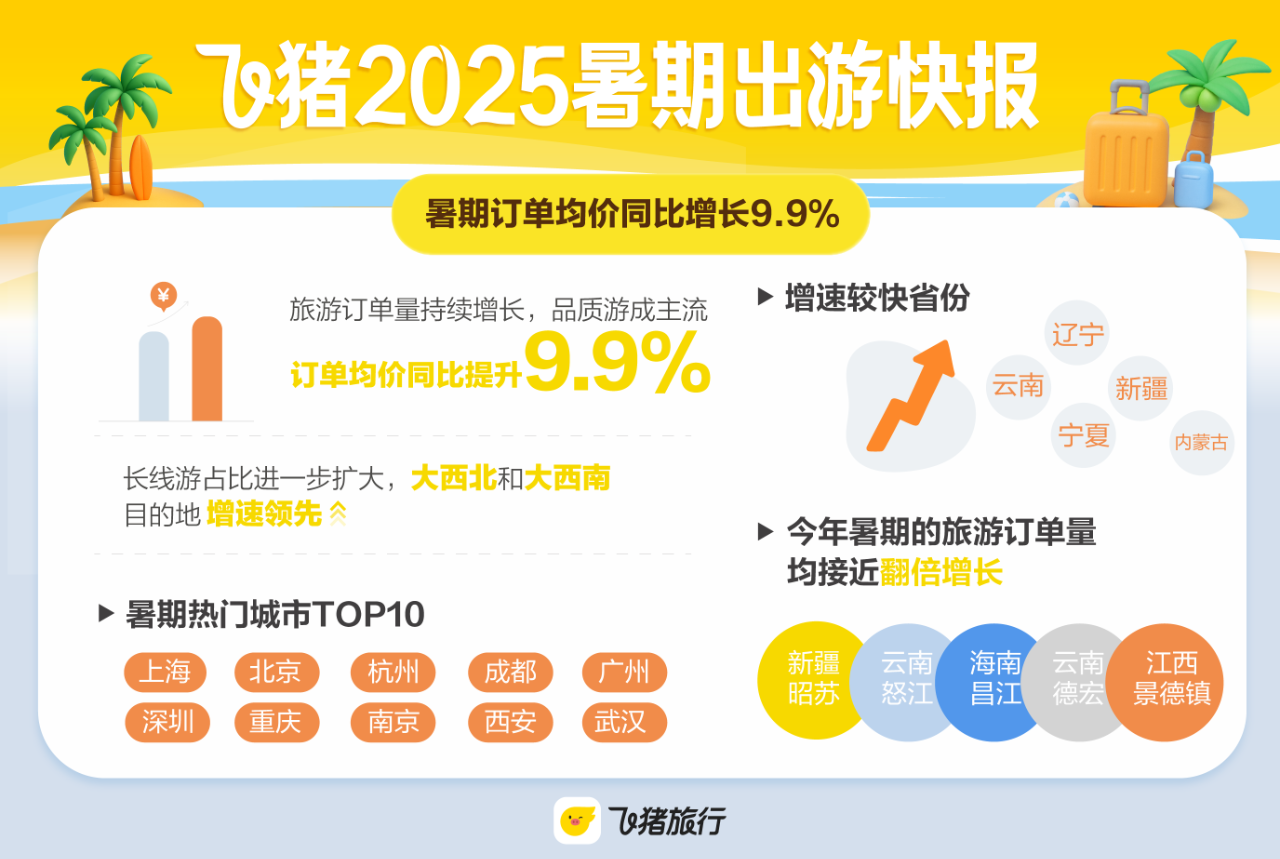

◎飞猪发布的《2025年暑期出游快报》显示,暑期旅游需求持续走高,机票、酒店、租车、海外当地玩乐等旅游订单量持续增长;品质游趋势明显,订单均价同比去年增长9.9%。

◎飞猪发布的《2025年暑期出游快报》显示,暑期旅游需求持续走高,机票、酒店、租车、海外当地玩乐等旅游订单量持续增长;品质游趋势明显,订单均价同比去年增长9.9%。

与2023、2024年相比,今年暑期“报复性出行”特征明显减弱,游客决策更趋理性,对产品品质、体验独特性及服务细节提出了更高要求,“体验性消费”成为驱动市场的重要引擎。中国旅游研究院专项调查显示,75.6%的游客将“体验感”列为出行首要考量因素,高于去年的68.2%。

这一变化表明,游客不再满足于传统观光,而是希望通过旅游获得情绪价值与社交满足,“体验”成为新的消费核心。

面对这一趋势,旅游业并未止步不前。

众多景区加大创新力度,推出一系列具有地方特色的沉浸式体验旅游产品和活动,吸引不少游客关注;旅行社向定制化服务转型,依据游客的需求和偏好,量身定制旅游线路和行程安排;酒店及民宿则通过提升服务质量、改善住宿环境、提供特色服务等方式,来提高自身竞争力。

然而,在整体市场稳健增长的背景下,我们关注到行业营收并未同步提升,出现“量增价跌”的局面。据观察者网披露,15家文旅企业预计合计亏损约40亿元。旅榜文旅研究院调查显示,暑期全国各大旅行社的游客咨询量、组接团量、利润率均比去年有所下滑,尤其是组接团量比去年下跌近50%。

这一现象背后,实则是行业转型与消费升级之间的深度博弈。

PART.2

新消费势力崛起,三大结构性变化重塑市场?

经历三年复苏期,中国旅游市场正从规模扩张迈向价值重塑。今年暑期,三类结构性变化尤为突出,分别从产品、时空和客群三个维度推动行业从资源导向迈入内容导向新阶段。

·亲子研学市场走向“深度化”与“素养化”

亲子家庭仍是暑期市场的消费主力,但需求显著升级。美团数据显示,“深度研学”搜索量同比激增156%,相关产品均价为普通亲子团的2.3倍。传统的“名校参观”、“博物馆打卡”等观光式研学模式吸引力下降,取而代之的是融合科学探索、农耕文化体验、非遗手作、自然教育等元素的“沉浸式素养研学”。这类产品注重参与感、知识习得与价值观培养,更契合家长对“教育投资”的期待。

·夜间经济成为目的地“关键竞争力”

今夏持续的高温天气进一步推升夜间旅游热度,夜市、实景演艺、灯光秀、街区漫步等业态表现亮眼,且成功案例已从一线城市扩展至更多地区。夜间体验的品质与独特性,显著影响游客的目的地选择。

◎今年暑期,只有河南大小剧场所有演出场次超过6920场。据悉,暑期客人最多时,全天营业13小时,总演出场次高达143场,有近80%的观众是来自河南省外。(图源:只有河南·戏剧幻城)

·“冷门目的地”借社交媒体逆势爆发

年轻人对个性化、避世感的追求,叠加小红书、抖音等内容平台的推荐机制,带动一批小众地区迅速走红,迎来爆发。

◎甘肃陇南的官鹅沟凭借“高原秘境”标签走红,成为暑期黑马目的地。数据显示,今夏宕昌游客平均停留时间从往年的1.5天延长至3天。(图源:陇南发布)

尽管2025年暑期游整体市场承压,新消费需求也为行业注入新活力。高端旅游产品供给持续增加,体育旅游等业态表现抢眼。以“苏超”为例,官方数据显示其场均上座人数超2.3万人,南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州6座主办城市,近期每场比赛能吸引到超6万人。其中,94.1%的观众会进行餐饮消费,79.0%的观众会购买文创产品,21.0%的观众会住酒店,66.1%的观众会游览当地景点。

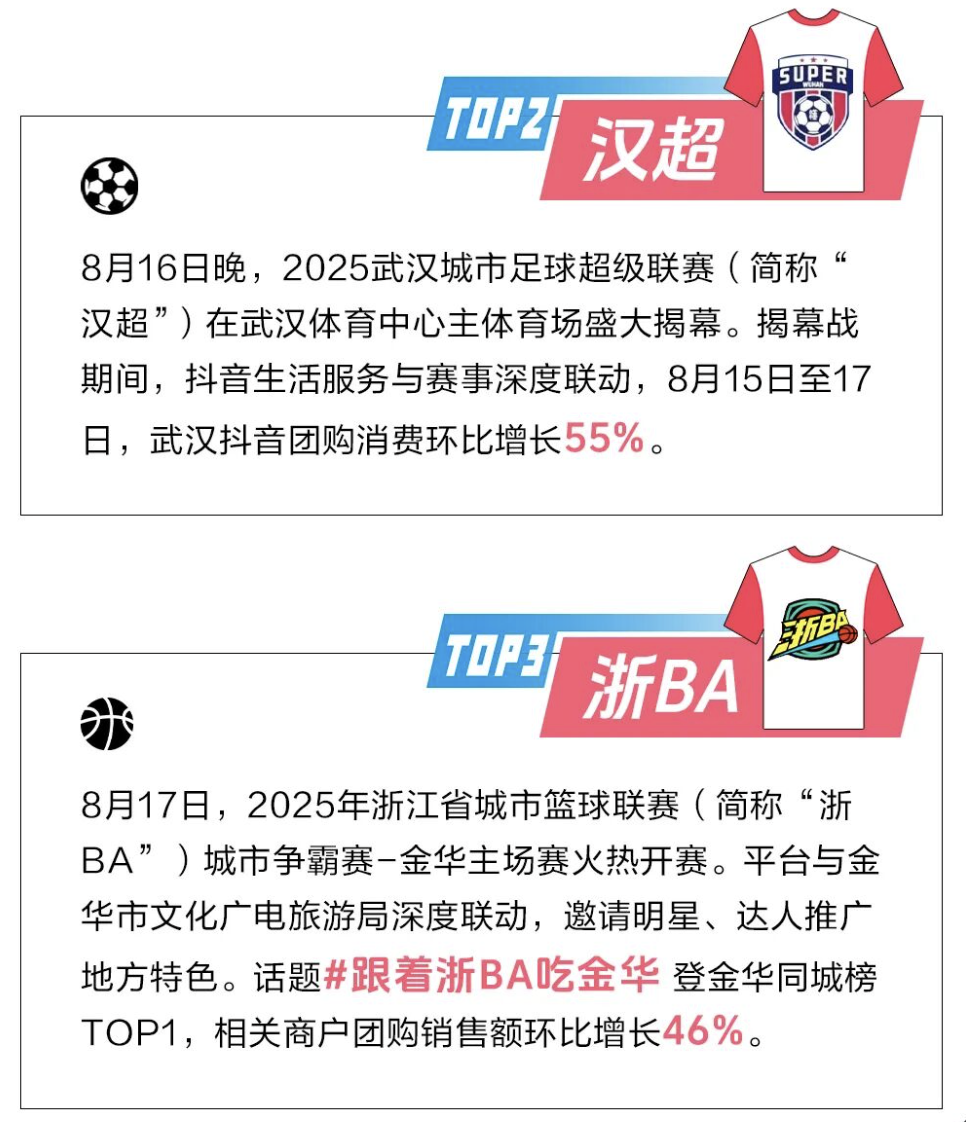

◎根据9月1日抖音生活服务发布的《2025暑期城市文旅数据报告》显示,赛事游、非遗游火热,“跟着演唱会去旅行”成新风尚,其中暑期体育赛事热抖音相关话题曝光超300亿次。(图源:抖音集团)

暑期旅游市场呈现需求多元化、消费理性化、体验深度化等特征,预计中秋国庆假期将延续长线游、出境游、品质游趋势,小众目的地与文旅融合业态将更受青睐。这既说明优质、独特、个性化的产品仍能赢得高端市场,也揭示出供需匹配仍面临挑战。

PART.3

供给侧积极应变,深体验、数字化与可持续并进?

面对消费端的深刻变化,2025年暑期成为观察旅游产业供给侧结构性改革的重要窗口,可以窥见行业正通过产品分层、体验升级、数字化转型与可持续发展,积极适应新趋势的同时,挖掘创造新的价值增长点。

一方面,产品分层与精准定位成战略核心。

为精准匹配细分客群需求,“生活方式酒店”等新业态快速成长,酒店业广泛采用“基础服务+付费体验”模式,在提供基础住宿的同时,销售SPA、烹饪课程、文化体验等增值服务。据同程商旅预测数据,2025年全球Bleisure客群达8.21亿人次,除酒店办公需求外,个性化服务、户外活动、文化探索等亦成为其关注点。

◎从空间提供到生活体验,亚朵酒店十余年间经历过7次产品迭代创新,这也是其适应市场灵活应变的表现。(图源:亚朵集团)

◎从空间提供到生活体验,亚朵酒店十余年间经历过7次产品迭代创新,这也是其适应市场灵活应变的表现。(图源:亚朵集团)

另一方面,数字化转型构建产业新生态。

数字经济时代中,人们具有不受时空限制、自由自在享受多层次文化产品与服务的消费需求。数字化不再只是工具,而是以产品、业态的形式进行直接赋能成为重构目的地品牌、运营与服务能力的核心基础设施。VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实)以及XR(扩展现实)等多“R”技术的并用,也将成为创新突破的重要方向。

◎2025年暑期,重庆际华园室内滑雪馆和哈尔滨的“冬资源夏用”模式,让避暑经济与科技深度融合,突破了地域和季节的限制。(图源:央视新闻)

另外,可持续发展从理念迈向实践。环保、社区参与和文化真实性日益受到游客重视,可持续旅游从企业社会责任转变为产品核心卖点和竞争壁垒。

随着游客对环保、社区参与和文化真实性的重视达到新高度,低碳可持续发展成为行业共识。华住集团数据显示,选择“绿色酒店”(提供碳中和选项、减少一次性用品)的游客占比升至38%,同比增12个百分点。莫干山部分民宿推出“低碳假期”套餐,包括农耕体验、植物拓染、徒步探溪等深度体验;武夷山生态监测网络覆盖率达95%,AI算法精准调控能源消耗,2025年实现碳中和进度提前完成。智能垃圾桶配备视觉识别系统,垃圾分类准确率提升至98%,运营成本降低30%。

除了主流业态,一些小众细分赛道也在悄然增长,其所代表的新兴需求,很可能成为未来文旅市场的新风口。

中国旅游市场正处于深刻的结构性调整期。未来十年,你认为行业将呈现怎样的新格局?