转眼2025年的上半年已过完,各大文旅商项目都在瞬息万变的市场中跌宕。将镜头对准各大城市的商业街区,哪些商业体还在经营?流行的商业街区有哪些元素?商业又呈现出怎样的变化趋势?本文通过对国内外城市商业体创新实践的案例拆解,以从中找寻推动行业融合发展的新视角与启示。

PART.1

2025上半年,还是“情绪价值”

过去两年,文旅业界不断提及到情绪价值的重要性,事实上,在今年上半年,为消费者提供“情绪价值”仍然也是商业生存的关键。

很直观的感受是,我们讨论商业的语境,不再是常规的区域、客单价、坪效,逐渐变成社交感、情绪价值、“首店经济”......城市商业体的价值,亦从过去单一的“功能价值”,跃迁到了“情绪价值”。

比如,寺庙景区推出的好运手串、奶茶品牌上线“好运圣杯套餐”迎合年轻群体的“玄学”消费,以及前段时间“一BU难求”的拉布布“盲盒”消费,亦是“情绪价值”消费的另一种体现。我们在《超级IP的魔力,LABUBU为何成为全球顶流?》有提到,这种贩卖情绪价值的销售手段,利用消费者“开隐藏款的惊喜”、“收集强迫症”、“玄学好运”等情绪心理和情感陪伴需求,让他们持续重复消费。

可以说,除了品牌在造IP上的情绪价值挖掘,当前情绪消费同样也是实体商业的制胜关键。除了商业项目在创造情绪价值,各类型业态都在想方设法创造情绪价值给到消费者们,包括提升建筑颜值、创新主题概念、丰富体验场景来满足消费者的需求,以此溢价自身品牌和产品价值。

不过更值得关注的是,面对当下快速变化的消费环境,以及首发经济强势来袭之下,环境与人的不匹配,令很多城市商业体或主力店不得不退场。比方说有个很明显的现象,前几年,一些被视为客流“压舱石”的主力店曾是城市商业中心的核心支柱,如今却有相当一大部分的主力店正在加速撤离商业中心。

PART.2

主力店“退潮”背后的显著诱因

研究认为,传统意义上的主力店运营逻辑,建立在两个核心前提之上,即商品交易为核心与“强力品牌”的中心化吸附效应。不过在当下的消费习惯和城市生活方式的演变中,商业中心逐渐演变为一种融合社交、商业、文化、休闲与生活体验的复合型城市空间。

通过对我国当前城市商业体的观察,那些难以保持长效生命力的城市商业空间,在规划设计、玩法运营方面有着几点显著问题,大致可以归纳为:

一是,品牌调性过高,难以实现在地化。国内一些商业项目在追求“高大上”、“国际范”时,往往过度强调品牌与服务的国际化,却忽略了本土文化和消费习惯的融合。

二是,审美灾难,场景营造跟不上主流审美。这一点通常出现在相对老旧的项目身上,过往的成功经验固然值得肯定,但也需要我们不断地审视和更新。结合城市更新视角来看,紧跟时代的良好视觉感受同样是更新进程中的重要一环。

三是,盲目借鉴,缺乏自身特色特色和创新性。在国内外消费市场上,“复制”网红项目或者成功案例的现象都是常态。但消费者给出的答案是,不具备创新能力,以及忽略了自身的内容特性和市场需求的商业项目,难以真正实现升级。

当众多国际品牌以“全球首发”、“亚太首店”、“中国首展”等身份进军中国市场的同时,亦有一大批中国消费品牌涌入境外市场,实体商业面临严峻转型挑战,传统商业模式已难以满足消费者日益增长的个性化与情绪需求。

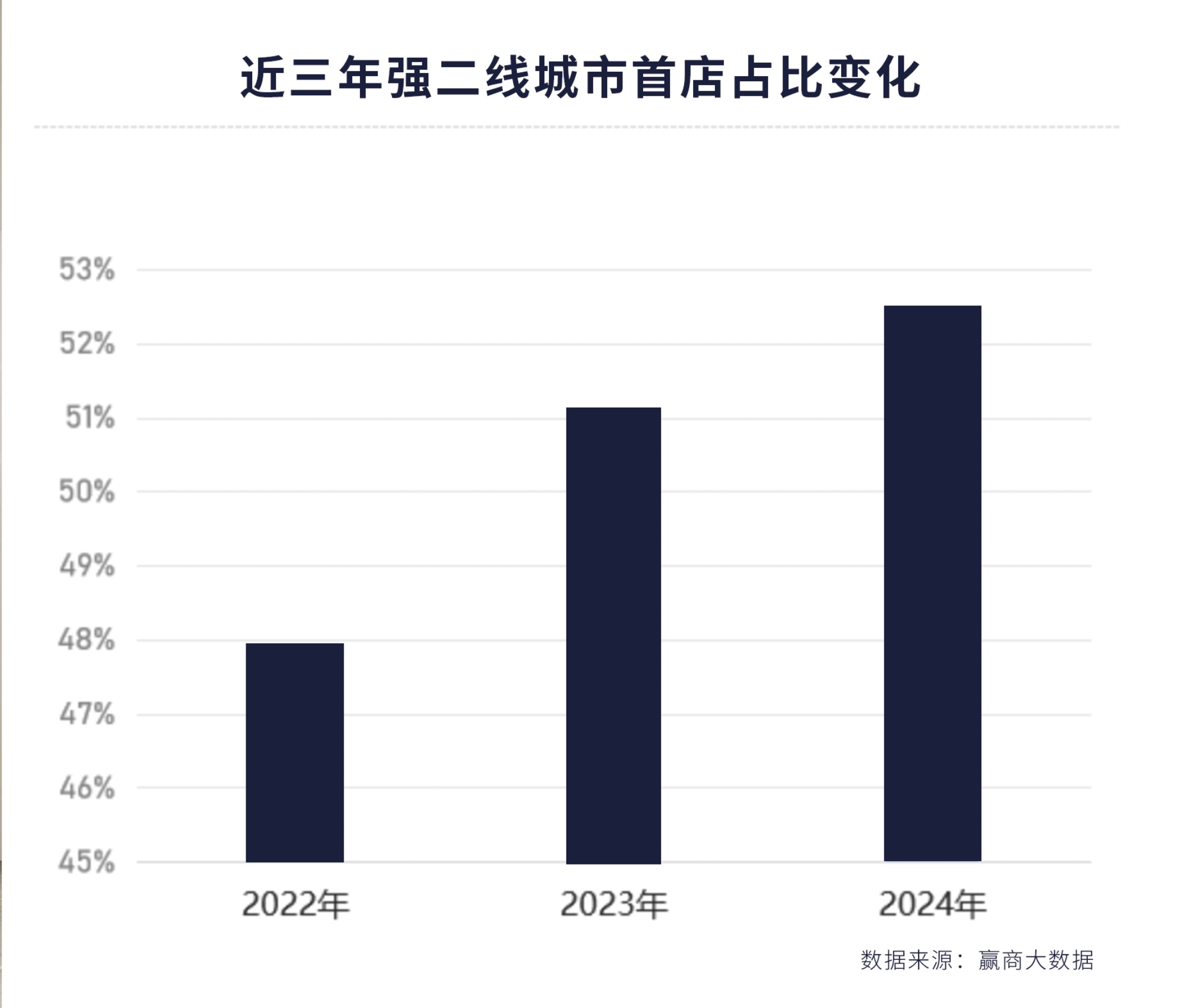

◎据赢商大数据监测,2024年,高档商场中新兴品牌首店占比飙升86.25%,创近三年新高。2024年成都、重庆、西安这3大中心城市带动下,西部城市首店占比同比2022年暴涨近200%。可以看到,首店之于城市商业生态,愈发重要。

简言之,面对当下快速变化的全球消费环境,以及首发经济强势来袭之下,我国实体商业还需要进一步提升生命力,以展现出强劲的竞争力和市场吸引力。

PART.3

轻量化消费成为新的关键点

在如今,以“传统五感”的维度来打造城市商业空间的做法,显然变得不太够用。有越来越多的城市从“less is more”的建筑理念中汲取灵感,将“轻”感与城市商业嫁接,以在地原生感、松弛感、社交感、审美多元以及生活化的多维度标准,打造出更有鲜活力和生命力的人、景与空间,推动“轻量化消费”成为当代消费者热衷的消费方式之一。

在这之中,深耕本地市场,寻找新的商业规律和增长点,以及强化对本土文化和消费者的理解,或许是成功关键。

【泰国 曼谷EM商圈】

作为东南亚地区经济文化的交汇点,泰国商业地产特别是商场的在地文化融合、独特商业模式及创新性发展能力,成为各国商业研究考察的典型。

以泰国EM商圈(EM District)的标志性建筑THE EMPORIUM、THE EMQUARTIER及THE EMSPHERE为例,EMQUARTIER建筑追求自然与都市生活和谐共生,EMPORIUM则注重奢侈品牌和时尚设计,两者在业态布局上各有侧重但又相互补充。

◎泰国EM 商圈商业体建筑场景图/泰国EM商圈 EM District

而EMSPHERE回归到了以前百货的原始逻辑,却又在反传统。其不仅在业态组合上大胆突破,弱化了“首层”和入口,重新定义这个时代的商场主力店,又以完全跳脱的场景营造,表达了一种反精致、发“高大上”的空间内容,并通过不停的做减法,把商业主角还给了产品和体验。

除了位处核心商圈的商业项目,泰国小体量商业同样善于将自身项目的优势凸显,且更加灵活多变。

【上海 上生·新所二期】

如果说,上生·新所一期的定位是城市工业风与文艺复古结合,那么上生·新所二期则是一次关于生活与商业的融合共生实验,通过都市森林般的街区规划设计,构造一个“商业再野化”多维城市空间。

严格来讲,打造“森林”式的城市商业体并不是新趋势。在新加坡等地,公园式商场早已有诸多实践。不过在国内,像上生·新所这种半户外的商业空间,充满绿意和休闲社交的环境,以及“前店后企”的商业与品牌双向赋能模式,算得上是新的引领。当然,“都市森林”并非上生·新所二期的全部,活跃城市空间的市民参与度同样也是这里的侧重点。

◎上生·新所“森林”式的空间场景设计图/上生·新所官方

当众多商业体还在追逐瞬息的流量时,上海上生·新所或许在以自己的方式证明,文商旅融合路径也可以不是颠覆式的创新,而是用新旧共生的建筑、日常生活化、商业化的场景种一片可以自然生长的生态。

【四川 成都麓湖CPI】

提到城市松弛感,总离不开成都,成都的新派商业近年来也颇具话题性。作为麓湖生态城的商业中枢,成都麓湖CPI通过郊区商业形态去表达商业所持有的态度和生活观。

在这里,没有宏大的叙事,而是以“自然化商业”理念和“公园20分钟效应”,打造“公园式商业”的生活方式。同时,60余个品牌入驻,涵盖了生活方式零售、湖岸餐饮、艺术文化、自然社交四大板块,以及开放、多元的宠物友好空间,深受宠物爱好者的喜爱。可以说,其从场景、到品牌、再到消费内容都努力保持着充沛生命力。

◎成都麓湖CPI空间及宠物友好细节图/麓湖CPI岛

综合国内外商场更新实践的典型案例来看,与城市更新此息息相关的城市公园式商业是一种将自然生态、休闲空间与商业功能深度融合的创新模式。其核心特征在于“弱化传统商业的封闭感”,通过开放式设计、景观、体验和社交场景营造,打造出复合空间。这更是商业模式、消费体验、社区融合等多方面的全面革新,在布局上体现出娱乐化、社区化与在地化的有效结合。

如今,消费降级与需求升级并存,你认为好的商业空间是什么样?