每到假期,亲子游、研学游就成了“香饽饽”。近年来,研学旅游市场迅速崛起,这也折射出家长对于孩子“学与游”结合的现实需求。颇具规模的蓝海市场吸引了各行各业涌入,从政府、学校为主导到文旅企业、教培机构、旅行社等等都在接连布局研学旅游市场。但伴随研学游热度而来的,还有鱼龙混杂的研学旅游产品、价格乱象、家长的不解和吐槽等一系列问题。面对争议,不少从业者也头疼不已。研学旅行市场实现可持续的正向发展还需要进一步探索实践。

PART 1.

研学游市场超千亿?

研学相关企业注册量“井喷”。

今年进入暑期以来,我们了解到,2024年部分研学游机构的业务量比往年翻倍,更有甚者,几乎赶上了去年一整年。

古人有言:“读万卷书,行万里路。”研学旅游并非算是新兴行业。

2013年,国务院办公厅发布《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》提出逐步推行中小学生研学旅行,这是研学旅行概念首次被提及。2016年,教育部等11部门联合印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》,提出要将研学旅行纳入中小学教育教学计划。同年,国家旅游局发布的《研学旅行服务规范》中提到:研学游行业应包括主办方、承办方、供应方。主办方对应行业上游是有明确研学游主题和教育目的的组织方,如景区、高校、研学基地、营地、公益事业单位等;承办方和供应方对应行业中游,是负责提供交通、住宿、餐饮等研学服务的企业;下游对应用户层,如师生、学校、家长等。

◎一般性认为,研学旅游又称研学旅行(研学游),是一种走出校门开展研究性学习和旅行体验相结合的校外实践活动,重在开阔学生视野,并培养学生的生活技能、集体观念以及实践能力等。

◎一般性认为,研学旅游又称研学旅行(研学游),是一种走出校门开展研究性学习和旅行体验相结合的校外实践活动,重在开阔学生视野,并培养学生的生活技能、集体观念以及实践能力等。

随着“双减”政策出台,以及社会人才培养模式和方向的转变,利好政策和素质教育需求的双重催化下,研学旅游市场继续呈现扩张势头。短短几年,研学相关企业注册量“井喷”。由企查查数据所得,截至目前国内现存研学相关企业高达三万多家。

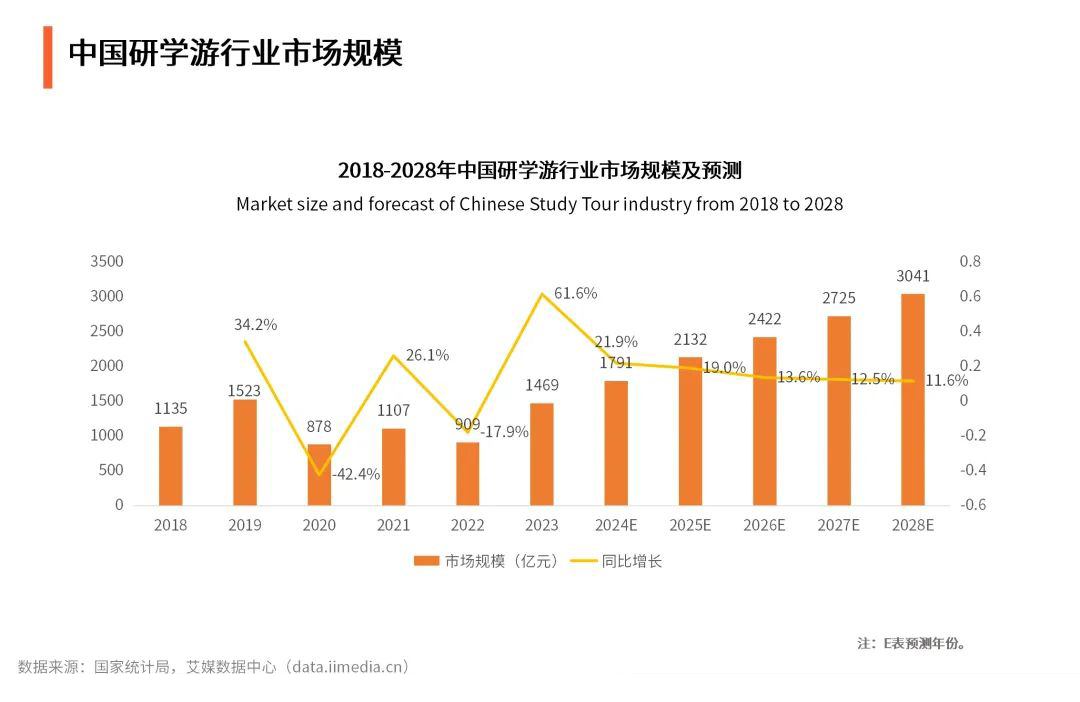

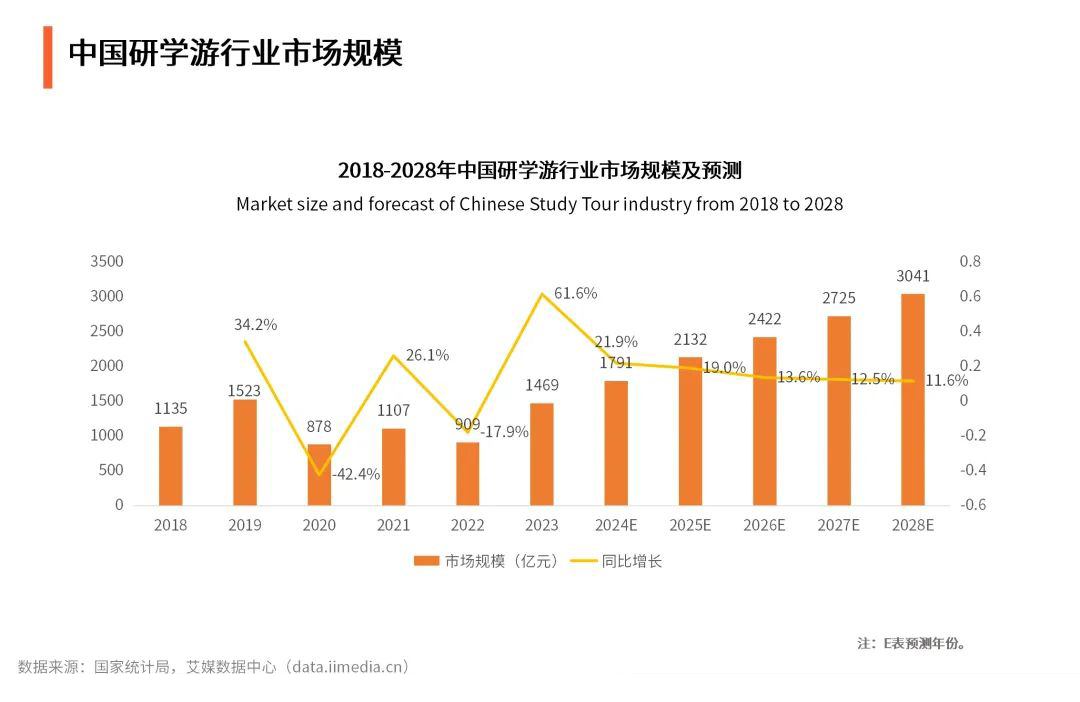

据悉,去年我国研学旅游市场规模约为1473亿元,同比增长62.05%,经过疫情的市场低迷后迎来首次高速增长。另据艾媒咨询数据显示,2018-2028年中国研学游市场总体呈现上升趋势,预计2028市场规模将达到3041亿元。

◎中国研学游行业市场规模图片来源:艾媒数据中心

◎中国研学游行业市场规模图片来源:艾媒数据中心

◎中国研学游行业市场规模

◎中国研学游行业市场规模从研学旅游市场的消费群体画像来看,人口基数大且学业压力相对较轻的中小学生是我国研学旅游最大细分群体,每年中小学生可以进行研学旅游的潜力巨大。以景区、博物馆这类研学场所举例,一度在假期出现“一票难求”的现象。像是今年四、五月份的三星堆博物馆,来自全国各地的中小学生研学团蜂拥而至,客流量巨大的压力下,三星堆博物馆不得不发布通知,今后将对旅行社和研学团队采取人数、订单数限制等措施。而作为世界自然遗产地同样也是国家级研学基地的丹霞山,据景区统计显示,2023年全年到丹霞山进行研学游、科研考察的团队人数超15万人次。

不难发现,从线上的朋友圈、短视频平台,到线下的商场、电梯间甚至学校,在现在的生活中我们可以看到无处不在的与研学游相关的广告。很多家长也表示,国内外研学夏令营、冬令营成为家庭中的最大消费。“我作为家长是支持孩子去研学旅游的,希望借助这个方式让孩子学习更多知识,培育一些生活技能,但现实总是事与愿违。”

PART 2.

“只游不学”主打来过?

热潮下市场乱象渐起。

中国研学游行业相关政策红利持续释放下,研学游主题和教育内容不断丰富,但与此同时,大量营利性机构的介入,也让市场乱象逐步显现,部分研学游开始脱离本质。

据调查发现,当前很大一部分家长消费者在体验过后,认为高价付费的研学游项目“货不对版”、内容形式单一,孩子并未如想象中学到东西,同样也有一部分家长认为市场上的研学游资源过于匮乏。这也不难解释,主要在于当前我国研学游行业企业主体类型丰富,且各种教学机构跨界进入行业,由此导致市场所提供的研学游产品同质化严重、质量参差不齐,尤其“只游不学”、拼盘式游览项目横行、价格乱象、安全措施不到位等典型问题高发。

◎2023年7月,北大校友工作办公室工作发现一支名为“北大金秋暑期定制课”的校外研学团队,由部分校友通过预约同行人员的方式,拆分预约139名学员入校,每人收费10800元,合计收费约150万元。

◎2023年7月,北大校友工作办公室工作发现一支名为“北大金秋暑期定制课”的校外研学团队,由部分校友通过预约同行人员的方式,拆分预约139名学员入校,每人收费10800元,合计收费约150万元。

综合分析来看,横跨“教育“与“旅游”两大市场的研学,其未来市场价值仍然巨大,不过目前中国研学游市场存在的主要问题也不可忽视,包括顶层设计不足、专业人才短缺、产品力较弱、运营不够规范这几个方面,相关监管与项目开发仍存在提升空间。

如何规范研学旅行,推动行业健康可持续发展?相关从业者也在苦恼。

研学机构等业者练好内功,做好教育性内容的开发和创新,这是毫无疑问的。另一个角度来说,文旅加速融合的形势下,研学项目涉及教育、文化、旅游、体育、市场监管等多个政府部门,所以这也依然是一个多方合作的事情,需要相关政府部门合力推动政策规范的落地、推进研学旅行活动的开展,同时需要提升行业准入门槛,加强对校外机构研学活动的监管,给予专业性指导等。

除此之外,不同城市的资源也可以城际共享,让研学游常态化。譬如,城际之间可向中小学生开放城市博物馆、高校图书馆、科技馆、生态公园等场所,并开展相关主题活动。像之前我们提到的,杭甬双城间通过全方位、多领域的融合模式,实现的图书馆资源、文化资源共享。

随着“游”与“学”的教育理念不断深化,诸如科技、新能源、互联网等领域也在尝试接触这个蓝海市场,逐步拓展行业边界。我们提倡并且期待更多跨界企业融合,开发出更多新鲜的跨界融合研学产品。这也恰好与我国十五五规划相关研究课题不谋而合。

PART 3.

研学不想再开“盲盒”?

业态潜能还需再挖掘。

站在宏观角度,随着教育与旅游的融合,特别是随着家长和学校对全面素质教育的需求增加,研学游有着很大的市场需求和增长前景,成为文旅市场重要的细分赛道。不过,对文旅行业来说,既带来机遇,也带来了考验,其前行也仍困难重重。

艾媒咨询数据显示,在选择研学旅游目的地上,相关用户主要考虑的因素是安全性、孩子自身收获和导师素质与能力。当前研学游行业尚处于初期发展阶段,容易在前期策划和营销等方面吸引消费者,但随着消费者要求的提高和市场监管的完善,更有深度的研学游内容、更高品质的研学游导师,以及更加健全的安全保障或将成为首要竞争优势。

可以说,研学游作为一种深度旅游形态,其本质在于不仅要沉浸式体验来放松身心,更要在这个体验过程中获得提升和成长。前面我们提到,研学机构等业者应当练好内功,做好产品的开发与创新。细看下,新业态潜能还需再挖掘。

以研学类产品开发和运营为例,相关机构想在市场上站稳脚跟,更需要基于文化元素深度提取,在课程研发、研学体验、服务品质、执行标准上进一步提升。此前,浙江珞拾产品研发团队秉持非遗融入现代生活的理念,引入30多项代表性非遗项目,遵循调研考察、工艺提炼、创意设计等研发流程,走访近百位非遗传承人和非遗工作者,经过上百次测评实验,开发出具有教育性、创新性、实用性的“匠心匠品”非遗研习包产品,并通过教育合作、教学植入等方式来实现知识成果的分享和转化利用。作为文旅企业,我们乐意将相关经验和知识成果积极反馈给社会,为文化的传承与发展提供一个切实可靠的途径,承担起企业应具备的社会责任。

◎截至目前,浙江珞拾已经推出“伞面绘制”“铜胎掐丝珐琅制作”“香包缝制”“脸谱绘制”“泥塑捏绘”“微型风筝制作”“藤器编制”“绒花制作”“剪纸制作体验”“纸艺制作”等19款匠心匠品系列研习包。图为线下研习体验活动(部分)。

当下,面对社会需求的理性和多元,研学市场细分也将更为专业,伴随口碑效应发酵,家长们的选择也会慢慢趋于理性。探索教学部分和细分赛道,一些精且专的、内容性更强的研学项目,或将成为接下来研学旅行市场进一步实践的新方向。

随着研学游覆盖面越来越广,你认为什么样的研学游项目或产品,会成为热门选择?